四十肩・五十肩の治療で、激しい肩の痛みに悩まされた『急性期』が過ぎて、痛みが少し落ち着いてくる『慢性期』になると、治療方針が、肩関節の動きの改善と、痛みを和らげるリハビリ治療に移っていきます。

しかし、リハビリ治療は『セルフリハビリテーション』が基本になるので、肩を動かした時に、ニブイ痛みや鋭い痛みに襲われると、「どういう風にリハビリをしたら良いか、分からない」といった事が、しばしば起きます。

しかも、肩の関節や筋肉などのコワバリが強いと、身体に不調が起きたり、回復に期間を要したりするので、慢性化した疲労や緊張などの回復を行ってきた東洋医療をベースにしたマッサージ治療を利用して、硬くなっている首や背中の筋肉の改善や、敏感になっている神経の緩和を行うと、肩の回復や、身体の不快感・痛みの軽減などに効果があります。

【 リハビリ治療 】

~ セルフリハビリテーション ~

四十肩・五十肩の『慢性期』に入ると、痛みの緩和や、硬くなっている肩関節の可動域を拡げて運動障害が残らないようにする為に、ストレッチや運動などのリハビリ治療が中心になります。

この為、ストレッチや運動などで、肩周囲の筋肉や靭帯のコワバリを少しずつ和らげて、肩の痛みを抑えながら、悪化した血行を回復させ、これにより、肩関節の動かせる範囲を次第に拡げます。

しかし、四十肩・五十肩のリハビリ治療は、「痛みの程度は、自分しか分からない」ので、“自分でリハビリの内容や強さを調整”する『セルフリハビリテーション』が基本になります。

~ リハビリへの疑問・不安 ~

ところが、リハビリの目的や方法を教えてもらっても、リハビリ治療で肩に痛みがおきると、「自分の肩の痛みや症状に合わせて、どのようにリハビリをして良いか分からない」という事が起きます。

更に、肩関節の動く範囲を拡げる為や、肩の動きを良くする為に、無理の無い範囲だけでなく、腕が挙がるまで挙げたり、腕が回せるまで回したりする事も必要になるので、どうしても強い痛みが起きます。

このような痛みを警戒しながら、根気強くリハビリを続けねばならないので、何度も肩に痛みが起きたり、肩の動きの改善が感じられなかったりすると、『セルフリハビリテーション』のやり方に疑問が生じたり、「本当に良くなっていくのだろうか?」と不安になったりします。

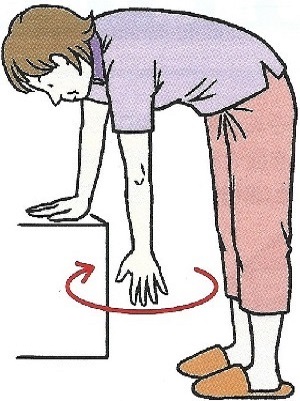

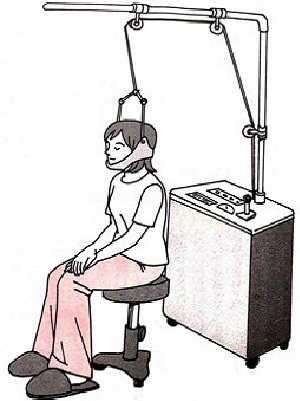

~ 振子(ふりこ)体操、アイロン体操 ~

また、背中の肩甲骨周りの筋肉のコワバリをほぐして、血行を改善する為に、『振子体操』や『アイロン体操』などの運動(右図)を行いますが、この運動も、「どのように肩の運動をしたら良いか、分からない」といった事が起きます。

これらの運動は、腕の重みによる遠心力を利用して、肩と肩甲骨周囲の筋肉をストレッチする運動なので、自分で肩甲骨の動く感触を確かめながら動かさないと、腕を振り回すだけとなって、筋肉のコワバリをほぐすストレッチにならないからです。

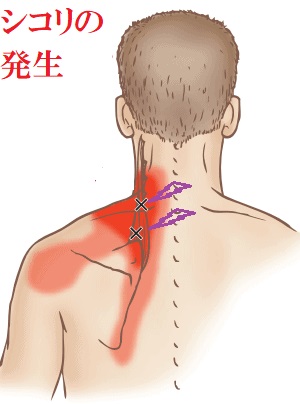

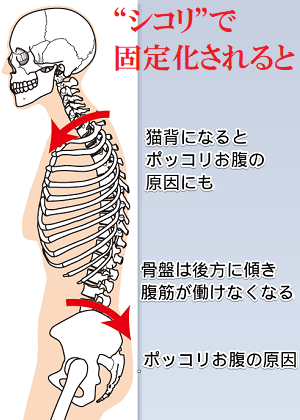

しかも、肩や肩甲骨の内側のインナーマッスルは、非常にデリケートな組織なので、肩甲骨の動く感触を確かめながら、軽い負荷をかけて回数をこなす事が必要ですが、肩や背中の筋肉のコワバリとムクミに悩まされていたり、筋肉内に痛みを発するシコリができていたりすると、「物足りない」と感じて、続かなくなります。

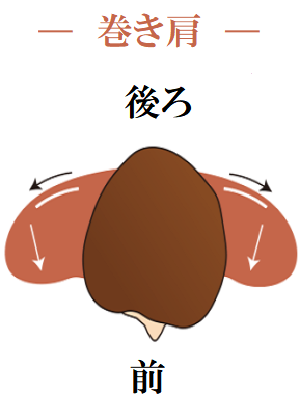

【 巻き肩の影響 】

~ 肩の痛みから、巻き肩に ~

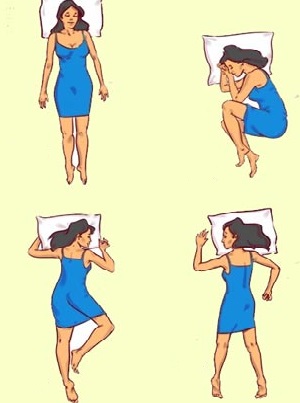

更に、四十肩・五十肩のリハビリ治療を困難にさせるのが、肩が前方に突き出た『巻き肩(右図)』です。

巻き肩は、デスクワークや手仕事などで、前かがみになって、腕を前に伸ばして作業をしていると、それに合わせて、肩を前方に突き出す“巻き肩”になるので、肩甲骨が肩方向に移動したままの状態が固定化され、これによって、肩凝りや首の痛み、更に背中の血行悪化と凝りの原因になります。

四十肩・五十肩の場合も、肩の痛みで、肩をすぼめる姿勢が日常化すると、肩を前方に突き出した“巻き肩”になるので、これによって、肩甲骨が肩方向に移動してズレタ状態になる上に、背中の血行悪化と凝りが強まり、炎症や痛みが解消しづらくなります。

~ 肩甲骨の動き ~

しかも“巻き肩”になると、『振子(ふりこ)体操』や『アイロン体操』を行っても、肩甲骨が肩近くに張り付いた状態になっているので、肩甲骨周りの筋肉のコワバリを和らげるのが困難になります。

また、肩甲骨を動かす事ができても、肩甲骨の裏側の筋肉のコワバリが残っているので、断続的な不自然な動きになったり、骨が擦れ合うようなゴリゴリ音がしたりします。

更に、“巻き肩”で、肩や背中の筋肉が緊張が続いて、背中の血行が悪くなるので、ますます、肩甲骨周りの筋肉のコワバリをほぐすのが困難になったり、肩甲骨からの不快な音が気になったりします。

【 肩のズキズキする痛みや重ダルサから 】

~ 神経が敏感に ~

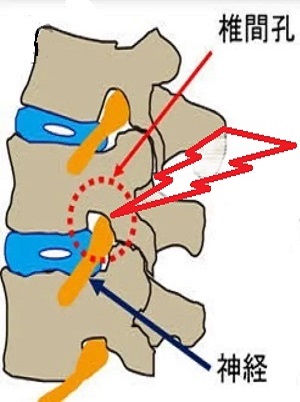

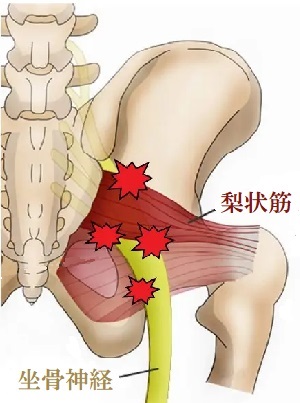

また、肩や背中の筋肉のコワバリで神経が圧迫されたり、血流の悪化で神経が刺激されたりするので、神経が敏感になります。

この結果、背中に鈍痛が続いたり、チョッとした肩の動作で痛みが起き易くなったりします。

更に、背中の鈍痛が続いたり、肩の痛みを繰り返したりすると、肩関節を袋のように包んでいる肩の関節包が縮んで硬くなり、神経を刺激して悪循環にもなります。

~ いろいろな身体の不調 ~

また、背中の血流の悪化やコワバリが強まると、胸の圧迫感や締め付け感なども強まるので、胸苦しくなります。

更に、肩や背中の血行の悪化から、“むくみ”が背中に生じるので、背中に腫れぼったさに悩まされたり、背中の「重ダルサ」や「ズキズキ感」に苦しめられたりします。

中には、肩周囲のコワバッタ筋肉が、肩から腕に伸びる神経を圧迫して、シビレや痛みを引き起こすので、「常に腕をさすっていないと我慢できない」と、訴える人もいます。

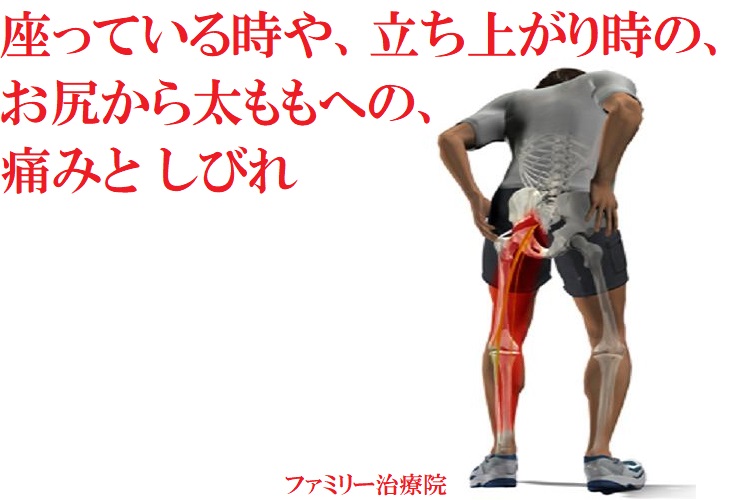

~ 腰痛も起き易く ~

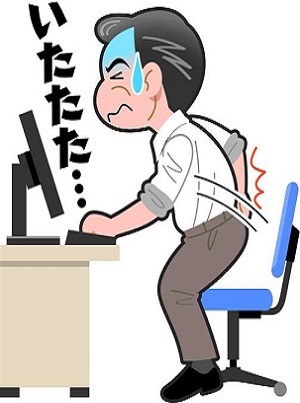

また、肩や背中の痛みや不快感が続くと、腰痛も起きます。

肩の痛みを避ける為に不自然な姿勢が続いたり、背中のコワバリが強まったりするので、上半身の安定を保つ腰の負担が増す為です。

特に、座っている事が多かったり、運動不足になったりすると、「いつも腰にダルイ感じがする」とか、動作時に「ギックリ腰を起こすかも?」と、腰の状態が気掛かりになったり、不安になったりします。

【 筋肉バランスの片寄りや、自律神経の不安定化 】

~ 筋肉バランスの崩れ ~

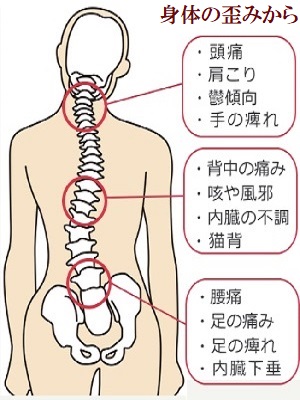

四十肩・五十肩で、痛みを我慢する姿勢が続いたり、肩や背中の筋肉のコワバリが強まったりすると、肩・背中・胸の筋肉バランスが崩れて、骨格を取り巻いている姿勢維持する筋肉にも影響します。

しかし、リハビリ治療のストレッチや体操だけで、これらの筋肉をほぐして、筋肉のバランスを整え、肩や背中の血行を回復させる事は困難です。

特に、デスクワークなどで、肩周囲の凝りやコワバリが強まっていたり、巻き肩になって肩関節の動き悪くなっていたりすると、ますます難しくなります。

~ 自律神経系の働きの不安定化 ~

また、肩に絶えずズキズキする痛みや重ダルサが続くと、体調を保つ自律神経系の負担が大きくなり、身体の不調にも悩まされます。

例えば、首の痛みや頭重感、頭痛、めまい、食欲不振などの胃腸障害などが起きたり、精神的にも、イライラ、不安感、落ち込み、やる気が出ない、ゆううつ、疎外感、などに悩まされたりします。

しかも、四十肩・五十肩で、肩の関節や筋肉などのコワバリが強まって硬くなっていたり、巻き肩になって肩甲骨が背中の筋肉に張り付いた状態になっていたりすると、回復に、かなりの治療期間が必要です。

【 当院の、四十肩・五十肩の回復治療 】

~ 東洋医療をベースにしたマッサージ治療 ~

当院では、四十肩・五十肩の回復効果を高める為に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、肩や背中の筋肉の弾力性や柔軟性を回復させて、血行やリンパの流れを改善し、これらによって体調の改善を行っています。

東洋医療をベースにしたマッサージ治療は、疲労や緊張などの慢性化による痛みの改善に適しているので、四十肩・五十肩の場合でも、体調や症状に合わせて、首や背中の筋肉をほぐす事で、四十肩・五十肩の、肩や背中の筋肉のコワバリ解消、悪化している血行の促進、老廃物の排出促進などに効果があるからです。

しかも、自分では困難なリハビリでも、東洋医療をベースにしたマッサージ治療を利用する事で、肩の症状改善事や体調の回復ができます。

~ ツボ治療を加えて ~

当院では、ツボ治療をマッサージ治療に加えて、四十肩・五十肩の回復を行っています。

ツボは、身体の異常を知らせる箇所であり、症状を改善する箇所でもあるので、四十肩・五十肩の治療のように、筋肉の柔軟性の回復や血行の改善が必要になる治療には、ツボの特徴を利用して、身体の調子(治る力)を上げていく事が必要になるからです。

例えば、ツボ刺激を利用して肩甲骨周辺の筋肉の柔軟性を回復させていくと、筋肉の弾力性や柔軟性が改善されてくるので、これによって、肩甲骨と肩の動く範囲が拡がって改善し、リハビリ治療が行い易くなります。

~ 他動運動を取入れて ~

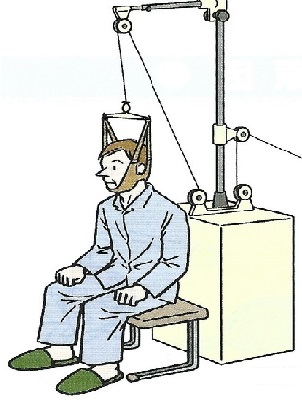

更に、当院では、肩関節の可動域の拡大の為に『他動運動』を取り入れて、肩甲骨周辺のコワバリ解消を行っています。

『他動運動』は、本人は力を抜いた状態で、本人以外の施術者が、関節をコントロールしながら動かす治療法です。

背中の肩甲骨を『他動運動』によって、上下左右に動かしていく事で、無理無く、そして痛みも無い状態で、肩甲骨周辺のコワバリを解消する事ができるので、それにより、肩関節の動く範囲を拡げられ、悪化している血流の改善と共に、敏感になっている神経を和らげる事もできます。

~ 不快感の解消や体調の回復も ~

四十肩・五十肩の回復には“リハビリ治療”が重要ですが、『セルフリハビリテーション』になるので、事前に、筋肉のコワバリを解消し、血行を改善させて、無理のないように進める事が大切です。

当院は、体調や症状に合わせて回復力を取り戻す事を目的に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、肩関節や肩甲骨の可動域の回復を行い、更に、循環改善による不快感の解消や体調の改善を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する痛みやしびれなどの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-8.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-5.jpg)