“肩こり頭痛”と言うと緊張型頭痛をイメージしますが、頭が激しく「ズキズキ・ガンガン」と痛む片頭痛も、頭痛が起きる前に『自律神経の不安定』による影響で、肩の凝り感や重ダルサが強く現れます。

しかも、『自律神経の不安定』によって後頭部の神経が刺激される為に、一般的な肩こりと違って、「肩の急な凝り感やダルサ」、「後頭部に、凝りが拡がってくる」、「首や肩が、グッと張ってくる」などの、特徴的な現れ方をします。

この為、片頭痛の“前触れ”のような肩こり感や重ダルサなどに気付いたら、片頭痛の予防と緩和の為に、早めに首や肩のコワバリと血流悪化を回復させて、高ぶっている神経の興奮を鎮め、身体の調子(治る力)を取り戻すように『自律神経の不安定』を改善する事が大切です。

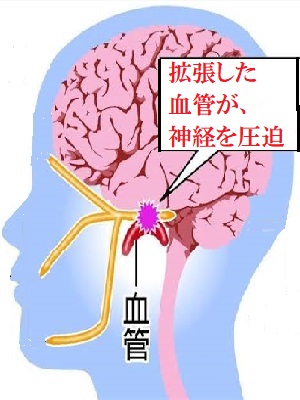

【 片頭痛の原因 】

~ 片頭痛の痛み ~

女性は頭痛持ちが多いと言われ、中でも20~40代の女性は片頭痛に悩まされている事が多く、男性の3倍以上になっています。

片頭痛は、ズキンズキンと脈打つような頭痛発作が繰り返されて、頭の中をガンガンとする強い痛みが続き、その上、少しでも頭を動かすと、ますます痛みが強まるので、仕事や生活に支障をきたしてしまいます。

しかも、強い痛みで神経が敏感になってくるので、始めは月に1~2度程度だった片頭痛が、1週間に1度と周期的に繰り返すようになります。

~ 脳血管の急な拡張 ~

片頭痛が起きるのは、忙しさから解放された時や、仕事が一段落してホッとした時と言われます。

よく言われるのが、月曜日からずっと仕事を頑張り続けた後、休日になって気分が緩んだ時に、「いきなり、頭がズキンズキンと脈打つように痛み出した」というケースです。

この為、片頭痛が起きる原因として、忙しさやストレスなどで自律神経の働きが不安定になると、気持ちが緩んだ時に、収縮していた脳の血管のコントロールが急激に緩んで、脳の血管が急に拡張し、脳の神経が圧迫されて刺激される為と考えられました。

~ 脳の神経が敏感に ~

しかし片頭痛は、気持ちが緩んだ時だけでなく、寝過ぎや寝不足、天気が崩れる前、気温の寒暖差を強く感じた時、あるいは、女性の場合にはホルモンのバランスが崩れた時なども、しばしば起きます。

この事から、最近では、片頭痛の原因を『ストレス・寝不足・寒暖の差・気圧の変化などで自律神経の働きが不安定になり、脳の神経が敏感になると、脳の血流のチョットした変化でも敏感に反応して、痛みが起き易くなる』と、考えられるようになりました。

身体の不調やストレスなどが続いて脳の神経が敏感になってくると、チョッとした刺激でも反応する状態になるので、何かのキッカケで脳の血流が増すと、それによって痛みを強く感じてしまうという考え方です。

【 片頭痛の前触れ 】

~ 自律神経の不安定から ~

このように、片頭痛が起きる原因として、従来の“脳の血管の拡張説”と、最近の“脳の神経の敏感説”の二通りありますが、どちらにしても、血管の収縮や拡張をコントロールしている自律神経の働きが不安定した事が、片頭痛を引き起こすキッカケになっています。

これは、自律神経が“五感”や“感情”といったセンサーと連携しながら、身体のバランスを保っているので、それによって『自律神経の不安定』が生じると、脳の血管の収縮と拡張をコントロールしている働きが失われて急に緩んで拡張したり、脳の神経が敏感になって痛みを起こしたりするからです。

この為、「だるい」、「肩がこる」、「冷える」、「疲れ易い」、「食欲が無い」、「眠れない」、「イライラする」、などの“体調の悪化”で、自律神経の働きが不安定になると、脳の血管のコントロールが失われたり、脳の神経が敏感になったりして、片頭痛が起き易くなります。

~ 片頭痛の前触れ ~

このように、片頭痛が『自律神経の不安定』と関係しているので、片頭痛に悩む人の33%~87%に、片頭痛が起きる前に『自律神経の不安定』による“体調の悪化”を感じています。

例えば、「何となく頭が重い」、「首や肩がこる」、「肩のダルサ」、「胃や腸が気持ち悪い」、「あくび(眠気)が出る」、「甘い物を食べたくなる」、「イライラする」、などです。

多くの場合、片頭痛の始まる数時間から1~2日前に『自律神経の不安定』による“体調の悪化”が、片頭痛の“前触れ”として現れ、だいたい5分から60分続き、その後、いったん元に戻り、その後に、片頭痛が起きています。

~ 片頭痛の予防や対策に ~

この為、片頭痛が起きる前の“前触れ”に気付いたら、首や肩などのコワバリ箇所や血行の悪化箇所をチェックして、それらを和げると、片頭痛の予防や対策に効果があります。

身体に感じる不快感を減少させて、体調を取り戻すようにすると、敏感になっている脳の神経を和らげて、自律神経の血管をコントロールする働きを回復させて安定化するからです。

これによって、血管が急激に拡張するリスクを減少させる事ができます。

【 前触れの、肩こり 】

~ 肩こり感や、肩のダルサ ~

特に、片頭痛の前に、片頭痛患者の75%の人が、“前触れ”として、肩こり感や肩のダルサを感じています。

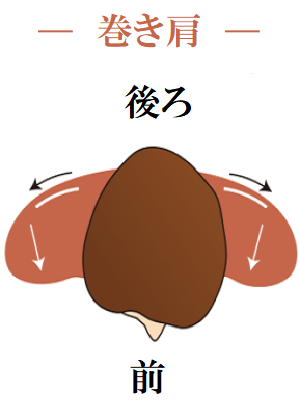

これは、首や肩の筋肉が、絶えず頭を支えながら動かす働きをしているので、身体の不調やストレスなどが続いて『自律神経の不安定』が強まると、それがキッカケとなって、いきなり首や肩の筋肉のコワバリが強まり、血行が悪くなって、肩こり感やダルサが起きるからです。

しかも、片頭痛の場合は『自律神経の不安定』が影響しているので、「首や肩が、グッと張ってくる」、「急に肩こり感がしてくる」、「後頭部に、凝りが拡がってくる」などの特徴的な現れ方をします。

~ 首が自律神経の通り道 ~

また、片頭痛の“前触れ”として、肩こり感やダルサが現れるのは、“首が自律神経の通り道”になっている事も影響しています。

ストレス、睡眠不足、睡眠過多、天候の変化などで『自律神経の不安定』が増すと、自律神経の通り道になっている首や肩の血行を悪化させて、肩こり感やダルサを起こさせるからです。

この為、「病気ではないけれど、何となく身体の調子が悪い」と感じ、それに伴って、独特な不快感を伴う肩こり感やダルサが起きてくる場合は、片頭痛の“前触れ”が考えられます。

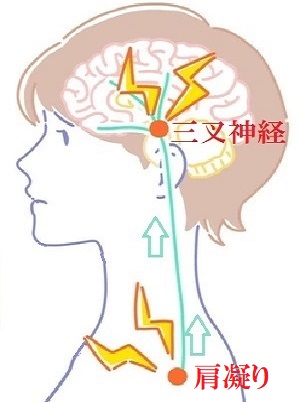

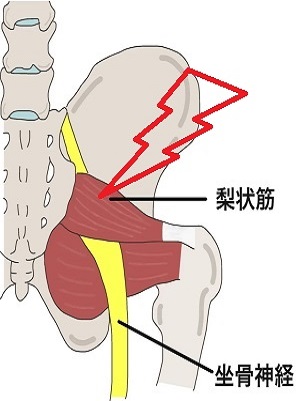

~ 片頭痛を発生させる三叉神経 ~

しかも、脳の血管を取り巻いて片頭痛を発生させる『三叉(さんさ)神経』は、後頭部に伸びている神経(大後頭神経)と至近距離で交わっているので、この後頭部に伸びている神経から影響を受けます。

この為、ストレス、睡眠不足、睡眠過多、天候の変化などで、後頭部が緊張して、肩こり感やダルサなどが起きてくると、片頭痛を発生させる三叉神経に影響を与えて、「何となく頭痛がきそうだ」という片頭痛の“前触れ”が生じます。

そして更に『自律神経の不安定』が大きくなって、『三叉神経』が活性化(興奮)すると、『三叉神経は、脳内で一番大きな神経』なので、ズキズキ、ガンガンと激しく響くような頭痛が起き、更に『自律神経の不安定』によって、胃や腸がムカムカしてきたり、嘔吐したくなったりします。

【 当院の、片頭痛の予防治療 】

~ 頭痛体操 ~

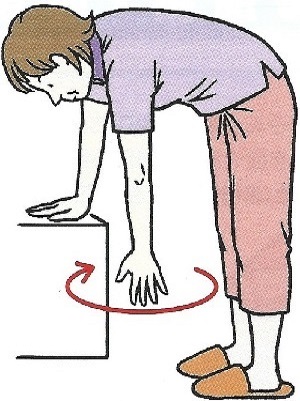

片頭痛の予防や対策として、いろいろな方法がありますが、その中でも『頭痛体操』は、首や肩のコワバリを緩め、首や肩の敏感になっている神経を和らげる作用があるので、片頭痛の予防や軽減に広く勧められています。

しかし、『頭痛体操』は、頭と首を支える筋肉のコワバリと血行悪化を解消して、過敏になっている神経過敏を鎮める事が重要なポイントになるので、この効果を出すには、首や肩の“圧痛点(凝り)”を確認して、その圧痛点をうまく和らげ、筋肉のコワバリと血行悪化を解消させる事が必要です。

当院では、『頭痛体操』の代わりに、片頭痛の予防や対策に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療とツボ治療で、片頭痛の引き金となっている“圧痛点(凝り)”をツボ反応で確認し、それらを解消させ、それと共に体調の改善を行っています。

~ 神経や血管が集まっているツボ ~

これは、ツボが、神経や血管が集まっている箇所なので、身体に不調があると、関係する特定のツボに痛みや硬さとなって現れ、身体に異常が起きている事を知らせてくれるだけでなく、反応が現れたツボに適切な刺激を与えると、その刺激に順応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果があるからです。

この為、片頭痛の予防や対策に、ツボを利用して、コワバッタ筋肉内の血流を回復させたり、敏感になっている神経の興奮を鎮めたりして、痛みや違和感を減少させ、体調の改善を行っています。

特に、片頭痛の“前触れ”が現れた段階で、首や肩などの、敏感になっている“圧痛点(凝り)”を、ツボを利用して鎮めると、片頭痛の予防や軽減に効果があります。

~ 安全に、無理がなく ~

更に、マッサージ治療で、血行やリンパの流れを高めて、筋肉の弾力性や柔軟性を回復させると、敏感になっている神経が和らぎ、それによって、自律神経の負荷を減少させる効果があります。

高ぶっていた神経の興奮が収まってくると、身体の調子(治る力)を取り戻し、体調が回復してくるからです。

当院が行っているマッサージ治療は、東洋医療をベースにして、崩れかかった身体のバランスを、安全に、無理のない方法で、回復させる手技療法なので、片頭痛の予防や対策に安心して受けられます。

~ 東洋医療をベースにしたマッサージ治療 ~

片頭痛の予防対策には、心身の疲労や緊張を解消させて、首や肩の血流を回復させ、自律神経の負荷を減らす事が必要なので、昔から、体調や体質に合わせて身体の調子(治る力)を上げていく、東洋医療をベースにしたマッサージ治療が適しています。

当院は、片頭痛の予防や対策に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療にツボ治療を加えて、首や肩の筋肉の柔軟性と血行を回復させて、不快感や痛みを和らげ、敏感になっている神経の興奮を鎮める治療を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する痛み・しびれなどの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-8.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-5.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)