仕事で、ずうっとPCやスマホの操作が続いたり、ストレスや緊張を感じていたりすると、だんだん、「頭がボーッとする」、「頭や身体がドンヨリしてくる」、「息苦しさを感じる」などが起きたり、判断力や持続力・集中力などが欠けてきたりしますが、これらの原因として“浅い呼吸”が影響を及ぼしている事があります。

これは、前かがみ姿勢や、疲労・緊張がずうっと続くと、首や肩周りの筋肉のコワバリが強まり、呼吸に使われる筋肉(呼吸筋)の動きが制限されて、肺の下部にまで空気が入り込むような呼吸ができなくなるので、脳や身体に必要な酸素を十分に取り込めなくなるからです。

“浅い呼吸”が続くと、体調を保つ自律神経や身体の運動機能に支障が生じて、身体の不調が慢性化するので、仕事や家事などで、疲労感やダルサが続いたり、体調の悪化が続いたりする場合は、首・肩・背中などのコワバリ箇所や不調箇所をチェックして、柔軟性を取り戻し、身体の血流を回復させる事が大切です。

【 浅い呼吸 】

~ 胸式呼吸 ~

デスクワークや家事などで、前かがみの姿勢が続いたり、意識を集中していたり、緊張していたりすると、身体にダルサや疲れを感じて、思わずアクビが出たり、無意識に背伸びしたりします。

体力を必要とする“力仕事”をする場合は、身体に酸素を十分に取り込む事が必要なので、自然と、息をグッと腹の底まで吸ってから吐く『腹式呼吸』になりますが、座って仕事をする場合は、あまり体力を必要としない為に、胸の上部の筋肉で肺を膨らませる『胸式呼吸』になり、一度に吸える空気の量が『腹式呼吸』の1/3程度に少なくなるからです。

しかも、前かがみ姿勢になって胸が圧迫されたり、ストレスや緊張が続いて喉や胸の筋肉のコワバリが増したりすると、『胸式呼吸』が制限されて、ますます“浅い呼吸”になるので、身体に酸素が十分に取り込めなくなり、身体に酸素不足が生じて、アクビや背伸びが起き易くなります。

~ 呼吸の制限と、呼吸筋の緊張 ~

また、前かがみ姿勢をしていると、内蔵が下方に圧迫されて押し下げられるので、呼吸活動の7割近くを担っている横隔膜の動きも制限され、ますます“浅い呼吸”になります。

そして“浅い呼吸”になると、吐く息も弱くなるので、肺から炭酸ガスを多く含んだ息を充分に吐ききれなくなって、再び肺に戻してしまうので、その量だけ、肺に入る酸素量が少なくなります。

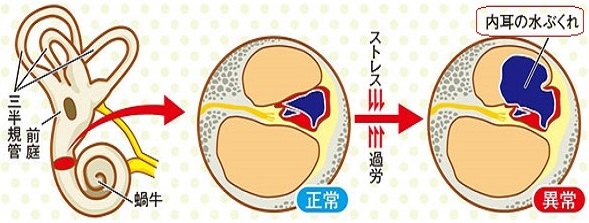

更に『緊張で息を呑(の)む』と言われるように、仕事に没頭していたり、緊張が高まっていたりすると、呼吸筋が緊張して、無意識に何秒か呼吸が止まったり、極度に“浅い呼吸”になったりするので、緊張状態が続くと、気付かないうちに酸素の摂取量が少なくなります。

~ 身体からアラームサイン ~

しかし“浅い呼吸”は自分では気づきにくく、しかも、仕事に没頭していたり、緊張が高まっていたりすると、ますます、気づきにくくなります。

この為、身体の異常を知らせるアラームサインとして、最初のうちは、無意識に「あくび」や「背伸び」が起きて、深い吸気とゆっくりした呼気を促しますが、脳は他の臓器より約20倍も大量の酸素を必要とするので、次第に脳の働きに支障が現れます。

これにより、「目がかすむ、ぼやける」、「だるい」、「疲れる」、「眠たくなる」などや、「頭が重い」、「頭痛がしてくる」などが起きます。

【 体調の不調 】

~ イライラ、そして、運動機能も弱って ~

そして“浅い呼吸”が続くと、脳の酸素が不足して、脳の判断力・持続力・集中力などが低下するだけでなく、脳内の体調を保つ自律神経の働きも支障が生じるので、「何となく身体の調子が悪い」と感じる状態になります。

また、体調を保つ自律神経の負担が増して、交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、「不安感」、「落ち込み」、「ヤル気が出ない」、「憂鬱になる」、「イライラ」、「焦りを感じる」などにも悩まされます。

更に“浅い呼吸”が続いて、身体の運動機能が弱ってくると、「急ぎ足をしたり、緩やかな坂でも歩いたりすると、疲れて息が切れる」、「同年齢の人よりも歩くのが遅い」、「自分のペースで歩いていても、ちょっと休みたくなる」、「いざスポーツをしようとしても、思うように身体が動かない」なども起きます。

~ 交感神経を刺激して ~

また、呼吸が浅くなったり、浅い呼吸を小刻みに何回も繰り返すようになったりすると、呼吸は自律神経と密接に関係しているので、心身を興奮させる交感神経が優位になり、緊張感が増したり、いつまでも長引いたりします。

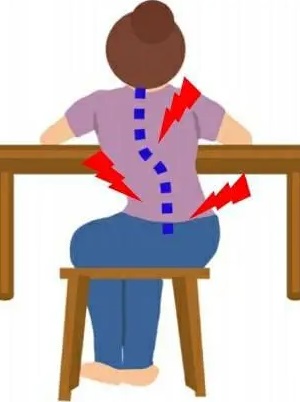

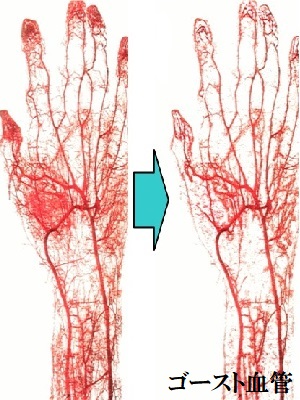

この結果、緊張を強めて、血管が収縮して血行が悪化すると、「肩コリや腰痛に悩まされる」、「お腹の調子が悪い」、「何となく身体の調子が悪い」、「身体が冷える」などが起きます。

しかも、心身を興奮させる交感神経が強まると、心身を休ませるせる副交感神経の働きが低下するので、リラックスした気持ちになりづらくなって、ますます、イライラした感情や不安感が強まったり、ストレス感が増したりします。

~ 気付きにくい、浅い呼吸 ~

しかし“浅い呼吸”になって、「鼻先で呼吸している感じ」、「アクビや背伸びを繰り返す」、「息苦しさを感じる」などがあったりしても、「息を吸えば、肺は自然に拡がり」、「息を吐くと、肺が自然に縮まる」と思うので、そのままにしがちです。

しかも“浅い呼吸”は、「呼吸困難のように、息が苦しい」とか、「胸が締めつけられる感じがする」という事ではないので、対応が遅れがちになります。

そして、「注意力が散漫になる」、「集中力が持続しない」、「頭が重い感じ」などが生じても、「疲れが原因」と思うので、身体の機能を低下させる“浅い呼吸”が続いている事に気付きません。

【 呼吸筋の、凝りやコワバリから 】

~ 首や肩の凝りの影響 ~

“日本人の国民病”と言われる『首凝り』や『肩凝り』も、“浅い呼吸”の原因になります。

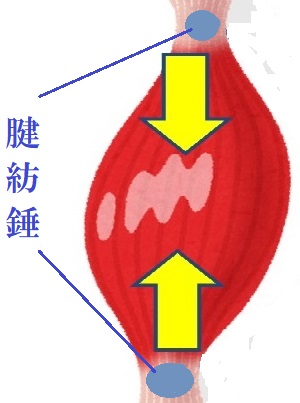

肺が、自らの力で膨らんだり縮んだりするのではなく、肺の周りの筋肉の活動よって行われているので、首や肩の凝りが慢性化していたり、背中の肩甲骨付近の筋肉がコワバッテいたりすると、呼吸の動きが制限されるからです。

しかも、首や肩の凝りが慢性化していると、背中の筋肉もコワバッテいる事が多いので、呼吸の動きが制限されて“浅い呼吸”になり、頭重感に悩まされたり、頭がボーッとしてきたり、身体にダルサや疲れを感じたりします。

~ ノドの筋肉のコワバリ ~

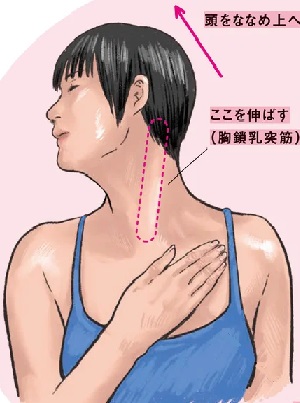

また、ノドの横の胸鎖乳突筋は、緊張するとコワバッテ固まり、『借金で、首が回らない』と言われるように、首の動きを制限します。

これは、胸鎖乳突筋が、脳からの神経を通して、脳と直接つながっているので、精神的に緊張すると、脳からの神経を通して胸鎖乳突筋に、直接、緊張が波及する為と言われます。

この為、仕事や家事などで、疲労や緊張が続いたり、ストレスを感じていたりして、ノド周辺の筋肉が緊張してコワバッテくると、喉が詰まったような感じになり、それによって、“浅い呼吸”の原因になります。

~ セルフストレッチと、マッサージ ~

この為、首や肩の凝りと共に、ノドのコワバリを感じている場合には、呼吸の浅い状態を解消する為に、首や肩の凝りを解消させるだけでなく、ノドの胸鎖乳突筋のコワバリを解消する事が必要です。

しかし、自分で、ノドの筋肉のコワバリを確認して解消する事や、肩甲骨をスムーズに動けるようにするのは困難です。

しかも“浅い呼吸”が続くと、首・肩・背中の筋肉がすっかり硬くなっていたり、あるいは、硬いシコリが筋肉内にできていたりするので、セルフストレッチやマッサージで解消するのが、ますます困難になります。

【 当院の、呼吸筋の回復治療 】

~ 浅い呼吸の回復 ~

当院は、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、浅い呼吸の原因になっている筋肉の弾力性や柔軟性を回復させて、身体の不調を改善しています。

もともと東洋医療が、疲労や緊張による筋肉のコリやコワバリの解消を得意分野にしてきたので、疲労や緊張などによる“呼吸筋”の回復にも、十分活用できるからです。

これによって、背中や首の“呼吸筋”のコワバリ解消をすると、息苦しい感じが無くなるだけでなく、首や肩の筋肉が和らいで筋肉内の血行が良くなるので、不足しがちだった酸素が脳に届き、頭がスッキリしてくるのが実感できます。

~ ツボ(反応点)の利用 ~

また当院では、呼吸筋のコワバリや凝りの解消に、マッサージ治療にツボ(反応点)を利用しています。

ツボが、神経や血管が集まっている箇所なので、身体に不調があると、関係する特定のツボに痛みや硬さとなって現れ、異常が起きている事を知らせてくれるだけでなく、反応が現れたツボに適切な刺激を与えると、その刺激に順応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果があるからです。

この為、首・肩・背中などの筋肉にツボ反応を利用すると、呼吸筋の弾力性や柔軟性を回復させるだけでなく、首や胸の違和感や圧迫感を鎮める効果もあります。

~ 体調の改善にも ~

更に、呼吸筋が硬くなると、「首や肩がよく凝る」、「手や足が冷たい」、「姿勢が悪い」、「息苦しい」、「イライラしてしまう」、などの体調不調も現れているので、呼吸筋のコワバリや凝りの解消を行うと、体調の改善にも効果があります。

東洋医療をベースにしたマッサージ治療で身体の調子(治る力)を上げていくと、それによって高ぶった神経が治まり、不快感や痛みが改善されてくるからです。

しかも、昔から筋肉や血行の改善を得意にしているので、安全性が高く、副作用が少ないために、安心して受けられます。

~ 体調の改善治療 ~

浅い呼吸になっても、病的な息苦しさを伴いませんが、呼吸活動が制限されるので、だんだんと疲れ易さや、体調の不調を引き起こして、回復力を低下させていきます。

当院は、背中や胸の呼吸筋の柔軟性を回復させ、心身がリラックスできるように、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、体調や症状に合わせて身体の調子(治る力)を上げ、体調の改善を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や不快感など症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-5.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-5.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-5.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)