若い頃、こむら返りが起きたのは、サッカーやテニスなどで脚を激しく動かした日ぐらいだったのが、中高年になると、チョッとした動作や、あるいは、特に思い当たるような事が無くても、いきなり、こむら返りが起きるようになります。

例えば、「信号の変わりかけた交差点で駆け出した瞬間」とか、「ジョギングや散歩などをしている最中」などに加えて、「何気なく、脚を組もうとした時」、「寝ている時」、「脚や腰に、疲れや冷えを感じている時」などもあります。

これは、中高年になると、脚の筋肉の“縮み過ぎを防ぐセンサーの感知がニブク”なって、ふくらはぎが異常に収縮して痙攣を引き越こしてしまうので、繰り返す場合には、身体のコワバリ箇所や血行の悪化箇所をチェックして、これらを回復させ、センサーの感知を保つようにする事が大切です。

【 中高年の、こむら返り 】

~ センサーがニブク ~

こむら返りは、中高年になると、チョッとした動作がキッカケになって、よく起きるようになります。

これは、筋肉が傷まないように、筋肉の伸び過ぎを防ぐセンサー(筋紡錘)と、縮み過ぎを防ぐセンサー(腱紡錘)が備わっていますが、加齢や運動不足などで、脚の筋肉の“縮み過ぎを防ぐセンサーの感知がニブク”なってくるので、身体を動かした時にセンサーが正常に働かなくなって、ふくらはぎの筋肉が異常に収縮し、引きつってしまうからです。

この為、脚の筋肉の“縮み過ぎを防ぐセンサーの感知がニブク”なると、信号で駆け出した瞬間に、突然、こむら返りが起きたり、あるいは、ジョギングやハイキングで脚が疲れてくると、ふくらはぎが引きつったり、更に、「脚を組もうとした時」に、いきなり、ふくらはぎの筋肉が異常収縮したりします。

~ 血行の悪化 ~

脚の筋肉の“縮み過ぎを防ぐセンサーの感知がニブク”なる原因は、いろいろありますが、最も大きな原因と言えるのが、“筋肉と神経の働きを調整”しているビタミンとミネラルの不足です。

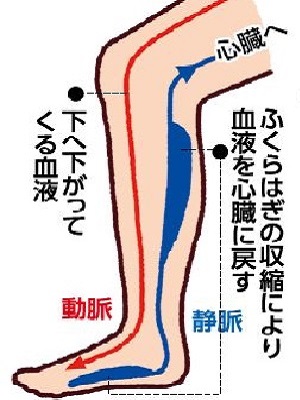

特に、ミネラルは血中に含まれているので、加齢や運動不足などで“血行が悪く”なると、ミネラルの供給が追い付かなくなって、筋肉の縮み過ぎを防ぐセンサーの誤作動につながってしまいます。

この為、血行が悪くなっていると、動作をした時に、突然、こむら返りが起きたり、あるいは、疲労を感じてくると、ふくらはぎが引きつったり、更に、普段と違う動作や、寝返りをしただけでも、ふくらはぎの筋肉が異常収縮したりします。

~ 運動神経がニブクなると ~

また、加齢や運動不足などで、下半身の運動をコントロールしている『運動神経がニブク』なると、運動神経のリアルタイムなフィードバックができなくなるので、脚の筋肉の縮み過ぎを防ぐセンサーが正常に働かなくなります。

この結果、脚の筋肉の動きを瞬間的に調整しているセンサーの働きが失われたり、誤作動が起きたり、脚の動きに合わせられなくなったりして、こむら返りを起こすようになります。

更に、下半身の『運動神経がニブク』なると、脚や腰がスムーズに動かなくなるので、これによって、脚に『神経の異常な興奮』を起こし、こむら返りを引き起こす事もあります。

【 体調の不調から 】

~ 腰の疲れやダルサ ~

また、中高年になって、腰に「疲れ」や「ダルサ」を感じていたり、身体に不調が生じていたりすると、これも、こむら返りを引き起こす原因になります。

これらの体調悪化によって、脚の筋肉の働きの低下や血行の悪化が強まるので、ミネラルの供給が追い付かなくなったり、『運動神経がニブク』なったりして、筋肉の縮み過ぎを防ぐセンサーが正常に働かなくなるからです。

しかも、脚の筋肉の働きの低下や血行の悪化が起きると、お尻の下⇒太ももの後ろ⇒ふくらはぎに延びている『坐骨神経』が刺激されて、敏感になるので、何かの動作をした時に『坐骨神経』が過度に反応し、こむら返りを引き起こす事もあります。

~ 坐骨神経と自律神経 ~

また、『坐骨神経』は、体調を保つ自律神経と密接な関係があるので、「だるい」、「肩がこる」、「冷える」、「疲れやすい」、「食欲がない」、「眠れない」、「イライラする」などで、身体の調子の悪化を感じていると、『坐骨神経』を刺激して、こむら返りが起き易くなります。

身体の調子の悪化を感じていると、全身の血行が悪くなったり、身体がコワバッタリ、ストレスとなったりするので、『坐骨神経』が圧迫されたり、血流の悪化で『坐骨神経』が刺激されたりするからです。

この結果、腰椎ヘルニアや脊椎の変形、脊柱管狭窄症、腰椎の捻挫などでが原因になって、こむら返りが起き易くなるように、身体の調子の悪化を感じていると『坐骨神経』が刺激されて、こむら返りが起き易くなります。

~ 夜間の、こむら返り ~

また、夜になっても、腰の「疲れ」や「ダルサ」が解消されずに残っていると、仰向けになって、脚元に布団をかけて寝ていると、こむら返りが起きる確率が高くなります。

眠っていると、脚の神経をコントロールする働きが低下するので、何かのキッカケで脚の神経が過剰に反応してしまう事と、更に、脚元に布団をかけて寝ていると、上から加わる布団の重みで足先が伸ばされて、後ろ側のふくらはぎの筋肉が収縮し、こむら返りを起こす直前の状態になるからです。

このような時に、寝返りや夢で身体が動いて、足先を上から押される感じがすると、敏感になっている『坐骨神経』が強く刺激されて、突然『筋肉の異常収縮』が起き、夜間の、こむら返りが起きます。

【 こむら返りの対策 】

~ ふくらはぎだけでなく ~

この為、こむら返りの対策には、ふくらはぎの筋肉だけでなく、脚・腰の柔軟性の回復と血行悪化を改善して、敏感になっている神経を鎮める事が必要です。

特に中高年になると、座っている時間が多くなって、運動量が少なくなるので、気付かないうちに、お尻や腰の筋肉がコワバッテ、『坐骨神経』を圧迫刺激し、こむら返りが起き易くなります。

この為、中高年になって、こむら返りの対策として、セルフストレッチをする場合には、ふくらはぎの筋肉のストレッチに加えて、お尻と腰の筋肉を引き伸ばして、血行を改善させる事が大切です。

~ 姿勢の悪化 ~

また、姿勢の悪化が続いて、身体の柔軟性が失われると、こむら返りを繰り返したり、痛みが酷くなったりします。

これらによって身体の血行が悪くなると、身体内部の疲労物質が排出されづらくなる為に、身体の神経が刺激されて敏感になる上に、神経の痛みを調節する働きが弱まるからです。

この為、中高年になって姿勢の悪化が続いて、身体の柔軟性が失われている場合には、身体のコワバッテいる箇所を確認して、これらを解消し、血行を回復させる事が大切です。

~ ストレスや心配事 ~

また、こむら返りを起こす坐骨神経と、自律神経は密接な関係があるので、体調の改善も必要です。

例えば、「だるい」、「肩がこる」、「冷える」、「疲れやすい」、「食欲がない」、「眠れない」、「イライラする」、「元気が出ない」などを感じている場合は、患部の箇所や程度が、人によって違うので、身体の不調箇所のチェックが重要です。

そして、体調や症状に合わせて、身体の不調箇所の筋肉のコワバリを解消し、血行の改善を行い、身体の調子(治る力)を上げていく事が必要です。

【 当院の、こむら返りの治療 】

~ 東洋医療をベースにしたマッサージ治療 ~

中高年なると、加齢や運動不足などで、脚の筋肉の“縮み過ぎを防ぐ働きの衰え”が起きるので、こむら返りを繰り返す場合は、身体の疲労箇所や不調箇所を改善し、脚の筋肉の異常収縮が起こらないようにする事が大切です。

しかし、病院やクリニックに行っても、中高年のこむら返りは、治療の対象になりにくい事から、多くの場合、筋肉の緊張を和らげる漢方薬や湿布薬の処方と、日常生活の注意をするぐらいになります。

東洋医療をベースにしたマッサージ治療は、昔から、疲労や緊張などの慢性化による筋肉由来の痛みの解消を行ってきたので、当院では、東洋医療をベースにしたマッサージ治療にツボ治療を加えて、こむら返りの改善を行っています。

~ ツボ治療 ~

ツボ治療を利用しているのは、ツボが神経や血管が集まっている箇所なので、身体に不調があると、関係する特定のツボに痛みや硬さとなって現れ、身体に異常が起きている事を知らせてくれる働きがあるからです。

しかも、反応が現れたツボに適切な刺激を与えると、その刺激に順応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果があります。

これらの効果から、例えば、腰痛に関係するツボを利用して刺激を与えると、ツボが神経や血管が集まっている箇所なので、腰から脚にかけて、ズーンと重く押されているような感覚や、軽くジーンと響くように感じを伴いながら、腰や脚の筋肉のコワバリを解消させたり、血行を促進させたりします。

~ 腰から足の血行改善や柔軟性回復 ~

また、当院では、脚の神経の異常な反応が起きないように、身体に現れたツボを確認し、腰から足にかけての、血行の改善や筋肉の柔軟性を回復させる治療を行っています。

中高年以降になると、姿勢の悪化や体形の変化で、腰や骨盤に変形が起きて神経のセンサーが敏感になり、痛みや不快感などの異常が起き易くなっているからです。

この為、腰や脚に「疲れ」や「ダルサ」を感じている場合は、体調管理の為にも、下半身の筋肉の疲労や緊張を解消させて、筋肉の弾力性や柔軟性を回復させ、血行を改善しておく事が大切です。

~ 体調に合わせて ~

中高年に起きるこむら返りは、『身体の不調』が大きく影響しているので、こむら返りの予防には、ふくらはぎのストレッチをするだけでなく、体調に合わせて身体の柔軟性や血行を改善し、体調を回復させる事が必要です。

当院は、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、患者の体調に合わせて、血流の改善や硬直した筋肉の回復を図り、体調を整え、こむら返りの予防を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や不快感などの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)