頭痛はしていなくても、「頭が重い…」感じになって、「頭がボーッとして、どんよりする」、「頭が圧迫されている感じで、うっとうしい」、「頭が重苦しい」などが起きる事があります。

しかも、「頭が重い…」状態になると“疲労感”や“精神的なストレス感”なども強まり、「気力が出ない」、「首や肩が凝る」、「身体がダルクなる」、「疲れ易くなる」、「お腹の不調」などに悩まされます。

このような病気でなくても、「頭が重い…」感じやダルサが続く場合は、不快感を起こしている神経を鎮めて正常に戻す事が必要なので、肩・首・後頭部の筋肉のコワバリ箇所を確認して、これらを解消し、これによって悪化している血行を改善して回復力を高め、身体の調子(治る力)を上げていく事が重要です。

【 頭重感 】

~ 頭の働きによって ~

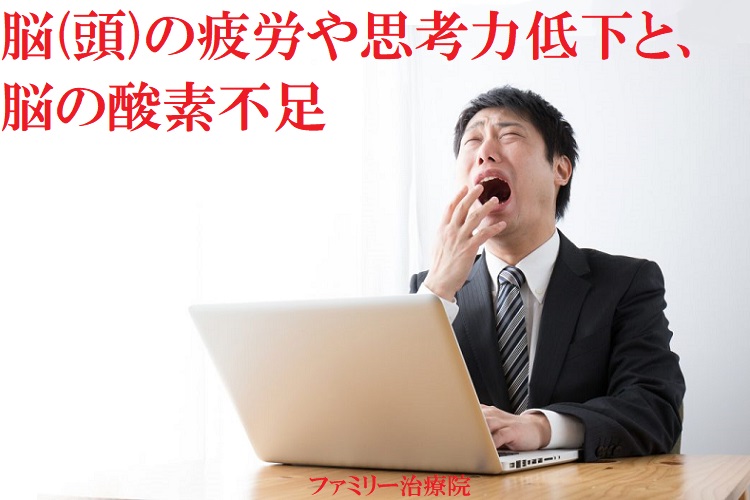

仕事をする上で、頭が活発に働いて、記憶した情報をスムーズに思い出す事ができると、必要な事と不要な事をキチンと分けられて、「何から、手をつけるべきか!」も、頭の中でクリアに判断できるので、仕事のムダが少なく、ミスや見落としを防いで、短時間に仕事を仕上げられ、仕事の評価も上げられます。

この為、仕事をこなすビジネスマンやビジネスウーマンにとって、頭が活発に、そして、記憶した情報をスムーズに思い出せる事が、仕事をこなす重要な要素になり、更に、仕事運も運んでくれます。

ところが反対に、「頭が重い…」状態になってしまうと、頭の中がモヤモヤして仕事の内容が把握しづらくなったり、堂々巡りの考えになったり、作業の進め方のイメージがなかなか湧かなかったりするので、ミスや見落としが生じて、仕事の効率が悪くなり、その上、何とか仕事を仕上げても内容に自信が持てなくなり、イマイチの結果になります。

~ 頭痛の一種 ~

このような「頭が重い…」という症状を『頭重感(ずじゅうかん)』と言い、“頭痛の一種”と考えられています。

心身が疲労して、肩から首スジにかけての筋肉がコワバッテ、血行が悪くなると、周囲の神経が刺激されたり、痛みの調整がうまく働かなくなったりするので、「頭が重い…」という不快感が起きてくるからです。

しかも、頭の血行悪化によって、脳の働きが低下するので、深く考えて取り組まなければいけない事があっても、頭の中が混乱したり、集中力が続か無くなったり、考えに余裕が無くなったりして、ミスをしがちになりします。

~ 身体に不快症状も ~

また、この状態になると、体調を保っている自律神経も不安定になるので、心身の「活動(緊張)モード」と「休息(リラックス)モード」のバランスが崩れて、身体に、いろいろな症状が現れます。

例えば、身体が疲れ易くなる、肩の凝りが強まる、イライラする、目が疲れる、めまいを感じる、「キーン」・「ピー」といった耳鳴りがする、などです。

しかも、これによって、ますます脳の自律神経の負荷が増すので、思考力の低下や、集中力の低下、記憶力の低下、判断力の低下などが強まり、思うように仕事ができなくなります。

【 頭が重くなる原因 】

~ 肉体的なストレス ~

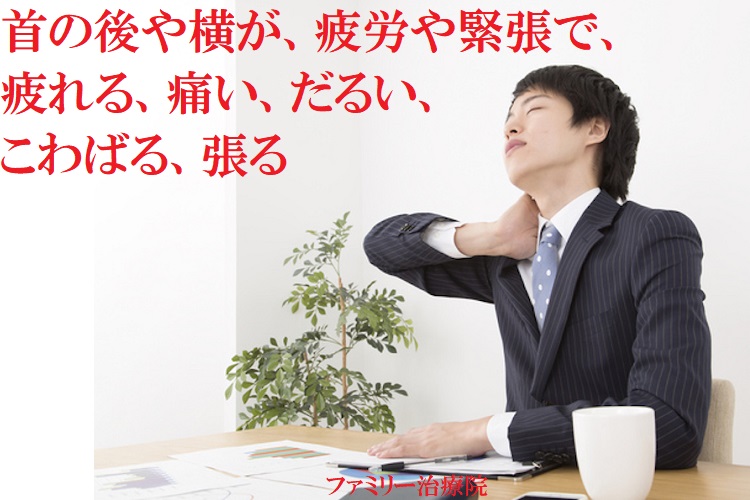

「頭が重い…」という症状の大きな原因として、『疲れ』や『睡眠不足』などによる“肉体的なストレス”があります。

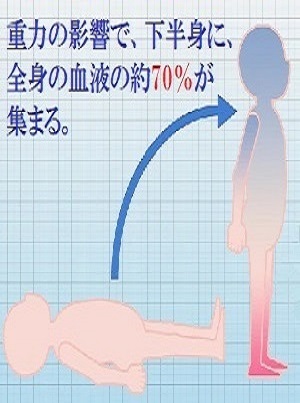

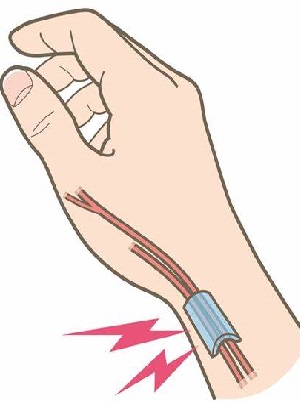

“肉体的なストレス”が大きくなると、肩や首スジの筋肉がコワバッテ(凝って)、血流が悪化するので、首から頭部の神経が刺激される上に、痛みの調整機能がうまく働かなくなってくるからです。

しかも、首の血流悪化が続くと、不要な老廃物が溜まったり、神経がダメージを受けたりして、回復しづらくなるので、症状が長引いたり、何かの拍子に神経が強く刺激されて症状が強まったりします。

~ 精神的なストレス ~

また、「頭が重い…」症状の原因として、イライラ、不安、抑うつ、疲労感などによる“精神的なストレス”もあります。

“精神的なストレス”によって、精神的に緊張した状態が続くと、首から頭部の筋肉が収縮して血流が悪化して、首から頭部の神経が強く刺激されたり、痛みの調整機能がうまく働かなくなったりするからです。

この結果、「頭が重い…」という状態になり、更に、思考力が低下したり、憂鬱な気持や不安が強まったりするので、「仕事のプレッシャーから、身体に疲れを感じる」、「ハードな仕事が続いて、毎日、朝起きるのがつらい」、「職場の人間関係に悩まされる」、「興味の持てない仕事の為に、ヤル気が起きない」などを引き起こします。

~ 症状の悪化 ~

それでも、「頭が重い…」という症状は、初期の頃ならば、ほとんどが軽度なので、気分転換や、しばらく休む事によって回復し、一時的な症状で済ませられます。

しかし、毎日の疲労や緊張などで、身体の血管や首や頭部の血管が収縮して、血行が悪くなると、肩や首周囲の筋肉の収縮が強くなって周囲の神経が圧迫されたり、ダメージを受けたりします。

この結果、いつまでも、頭が圧迫されているような、「重苦しく」、「うっとうしい」感じが続いたり、ズーンとした頭が重たい感じが増して、「頭が重い…」という症状が悪化したりします。

【 どんな対策が…? 】

~ 症状が続くと ~

更に、首や後頭部の血行の悪化で、筋肉内に疲労物質が溜まったり、脳内の痛みの調整機能が弱くなったりすると、回復力が低下してしまうので、気分転換をしたり、休んでみたりしても、自然回復が難しくなり、「休んでも疲れがとれない」、「いつまでも続く」という状態になります。

そして更に、これらによって自律神経のバランスが崩れて、体調を維持できなくなると、微熱・頭痛・のどの痛みが出てきたり、疲労感に悩まされたり、筋肉痛が現れたり、イライラしてきたり、憂鬱な気持や不安が増したりして、毎日の生活に支障が出る状態になります。

これらにより、頭がズキズキとする『緊張型頭痛』や、「頭痛もちの頭痛」と言われる『慢性頭痛』が発症する状態になります。

~ 「頭が重い…」という症状の治療薬 ~

“頭痛”ならば、頭痛のタイプや症状を確認する事で、痛みに合った鎮痛薬を選べますが、「頭が重い…」といった症状には、適当な治療薬が見当たりません。

「頭が重い…」場合は、人によって原因や度合いが違うので、どのような薬を選べば、重く感じる頭を軽くする事ができるのか、判断が難しいからです。

しかも、「頭が重い…」という症状は、毎日の疲労や緊張が原因になっているので、「頭が重い…」という症状のたびに頭痛薬を服用すると、『薬物乱用頭痛』となって、症状を更に悪化させる危険性があります。

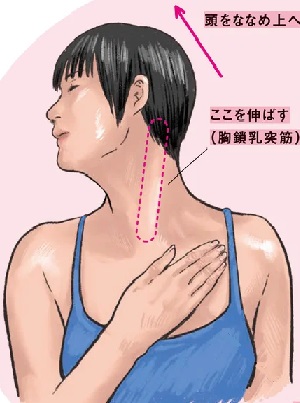

~ 病院での治療 ~

病院では、「頭が重い…」という症状が“肉体的なストレス”や“精神的なストレス”が影響しているので、薬の処方よりも、ストレッチやマッサージなどで首や肩の筋肉の疲労や緊張を解消させて、頭への血行を改善させ、不快感を引き起こしている神経を鎮める方法を勧めています。

薬によるリスクが無く、身体に首や頭部の神経の興奮を和らげる効果があるからです。

しかし、ストレッチやマッサージで効果をあげるには、肩・首・後頭部のコワバリ箇所や痛みとなって現れている箇所を確認して、その箇所の柔軟性を取り戻す事が必要になる上に、、首の筋肉は薄くて小さい筋肉で構成されているので、セルフストレッチやマッサージをする時に、敏感になっている神経を刺激しないようにする事が必要です。

【 当院の治療 】

~ 神経の興奮を鎮める為に ~

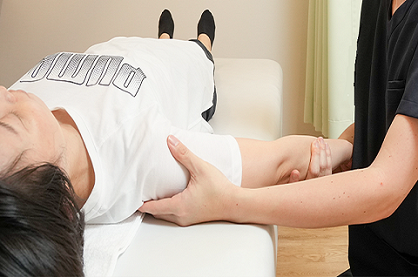

当院では、心身の疲労や緊張で生じた「頭が重い…」という症状に対して、東洋医療をベースにしたマッサージ治療とツボ治療を利用して解消しています。

東洋医療をベースにしたマッサージ治療が、疲労や緊張などの慢性化による筋肉由来の症状に対する改善を得意にしてきた事と、東洋医学のツボの位置が、コワバリ箇所や痛みとなっている箇所と、ほぼ一致しているからです。

また、心身の疲労や緊張は、漠然と感じている事が多いので、反応が顕在化しているツボを確認する事で、肩・首・後頭部の筋肉の弾力性や柔軟性を効果的に回復させたり、血液やリンパ液の流れを改善させたりして、高ぶっている神経の興奮を鎮められます。

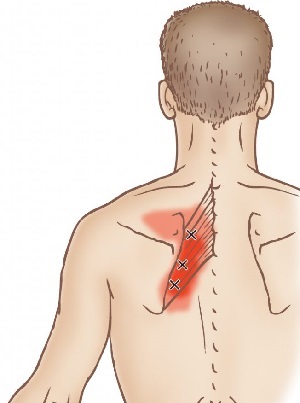

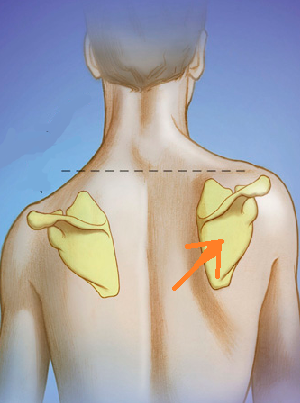

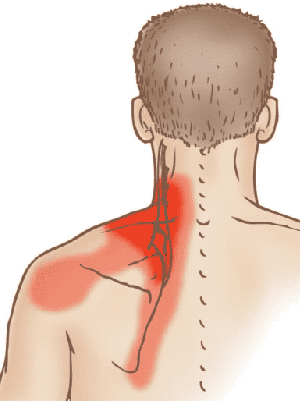

~ ぼんのくぼと、肩や背中に現れるツボ ~

特に、当院では、「頭が重い…」という症状や頭痛に対して、昔から『ぼんのくぼ』と言われるツボと、肩や背中に現れるツボを組み合わせて、回復治療を行っています。

これは、首の後ろの上部の『ぼんのくぼ』と言われるツボと、肩や背中に現れるツボが、“筋肉のコワバリ”や“神経過敏”が現れ易いので、「頭が重い…」症状や頭痛の“震源地”になっているからです。

この為、『ぼんのくぼ』あたりのツボと、肩や背中に現れるツボを確認して、マッサージ治療とツボ治療を行うと、血流量が増幅して神経が和らぎ、緊張感や重圧感が減少してくるので、「頭が重い…」と感じていた症状が軽くなって、即効性が期待できます。

~ 体調の改善にも ~

また、「頭が重い…」という症状は、「身体の疲労感」、「肩が張った感じ」、「ダルサ」、「お腹の不調感」、などを伴っているので、東洋医療系の治療が適しています。

東洋医療が、「病気ではないけれども、何となく身体の調子が悪い」という症状に対して、ツボ反応で不調箇所を確認し、崩れかかった身体のバランスを整える事で、身体の調子(治る力)を上げる効果があるからです。

しかも、「頭が重い…」という状態になっていると、体調的に、身体の柔軟性も失われて、血行やリンパの流れが悪化しているので、オーバーワークになっている体調の改善や、身体の回復力を取り戻すのに、マッサージ治療にツボ治療を加えると効果的です。

~ そのままにしていると ~

「頭が重い…」という症状は、身体の回復力が低下しているので、そのままにしていると、症状が強まり、頭痛が本格化してきたり、身体にダルサを引き起こしたり、不快症状がずうっと続いたりします。

当院は、肩・首・後頭部の高ぶっている神経を鎮めて、症状の改善を行う為に、ツボ反応とマッサージ治療を組み合わせて、肩・首・後頭部の緊張をゆるめて、血管やリンパなどの循環改善を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や不快感などの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-5.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-5.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-8.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)