【 (症例)疲労や だるさ 】

ゴルフ練習場の打ちっ放しでは、何十球打っても、それほど疲れないのに、ゴルフコースに出ると、終わった後にグッタリ疲れを感じて、翌日、仕事に出かけるのが辛くなる事があります。

これは、「コースに出た緊張感」、「同伴者への気遣い」、「風や日差しなどによる体力消耗」、「プレイ中、普段使わない筋肉を目一杯に使う」、「スイング時に注目される」、「スコアを競うストレス」などで、思っている以上に体力と気力が使われ、それによって身体の回復力が追い付かなくなる為です。

この為、ゴルフの疲れは、体力の消耗に加えて気付かない疲労もあるので、解消するには、神経や血管が集まっているツボ(反応点)を利用して、疲労箇所やコワバリ箇所をチェックして、筋肉内の血流を増幅させると、老廃物や疲労物質の排出効果とリフレッシュ効果で、回復を早められます。

【 ゴルフの疲労 】

~ 気付きにくい疲労や緊張 ~

ゴルフは、ゆったりとした紳士的なスポーツのように見えますが、実際はショットやパットをする時に、緊張が大きくなる上に、身体の筋肉をフルに使って身体を瞬間的に回転させるので、身体に力が入り、心身の疲労が増します。

ところが、プレイ中は、コース場に出た緊張感や高揚感や、競い合いをするので、心身の疲労や緊張に気付きにくくなります。

この為、プレイが終わって、コース場に出た緊張感や高揚感が落ち着くと、次のような疲労や痛みに気付きます。

≪ 首・肩・背中の、疲労や痛み ≫

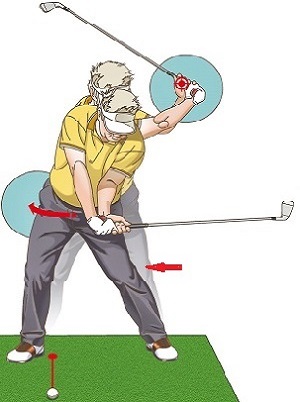

プレイ中に何度も、スイング時にボールから眼を離さず、頭を残して振り切る動作をするので、首・肩・背中の筋肉を強く緊張させて捻(ひね)る事を繰り返す事になり、これによって、首・肩・背中に疲労や痛みを引き起こします。

しかも、スイングは、前傾した姿勢から一気に力を入れて、身体を瞬間的に回転させる“無酸素運動”を行うので、疲労度合を急激に高めます。

この結果、首・肩・背中の肩甲骨周囲の筋肉などの負担が大きくなるだけでなく、内部の姿勢を維持する筋肉(インナーマッスル)の負担も大きくなるので、余計に「身体が疲れる」という状態になります。

≪ 腕の、疲労や痛み ≫

また、スイング時に肩から腕に瞬間的に力が入るので、肩から腕に筋肉に極度な緊張と血行不良が起きる上に、この動作を繰り返す為に、腕に疲労や痛みが起きます。

しかも腕の筋肉は、肩や背中に続くので、スイングが繰り返されると、肩や背中の筋肉も過緊張と血行不良が生じ、肩や首の凝り症状、背中の痛み、頭痛などが起きます。

更に、スイング時の衝撃で、“肘”の内側の筋育や靭帯が強く擦れ合って炎症が起きると、肘から手首の内側が腫れぼったくなり、ズキズキと痛む『ゴルフ肘』と言われる症状を発症する事もあります。

≪ 腰・脇腹の、疲労や痛み ≫

スイング時に、腰に体重をかけて、腰を急に回転させる為に、腰や腰周囲の筋肉や靱帯に大きな負荷がかかので、腰・脇腹に疲労や痛みが起き易くなります。

この結果、腰の筋肉が強くコワバルと、腰が重ダルクなったり、慢性的な痛みに悩まされたり、そして、こむら返りやギックリ腰の原因になったりします。

また、スイング時に、肋骨の一番下あたりの脇腹に強い負荷がかかると、脇腹に強いコワバリや炎症が生じ、『脇腹痛』が起きる事もあります。

≪ 膝の、疲労や痛み ≫

ゴルフコースは芝生で、歩く距離が長く、アップダウンも多くあるので、プレイしながら歩いているうちに膝の負担が増してくると、膝に疲労や痛みを起こします。

しかも、スイングやパットする瞬間に、膝に体重をかけて、身体をギュッと支える動作をするので、膝の内側に大きな負担がかかります。

この結果、膝の筋肉の過緊張とコワバリで血行が悪化すると、膝の筋肉のコワバリで膝が伸びにくくなったり、脚の疲労感に悩まされたり、脚がむくんだり、歩くと膝がガクガクしたりします。

【 疲労感無き、疲労 】

~ 瞬間的に捻(ひね)る動作と持久力 ~

また、ゴルフの疲労は、一時的ではなく、思いのほか長引きます。

大きな原因として、ボールをカップインさせるまで、スイングする瞬間に体幹の身体を支える筋肉を回転軸にして、瞬間的に捻(ひね)る動作を何度も繰り返すので、思っている以上に、身体の負担が大きくなるからです。

更に、スイングして身体を振り切るまで、下半身に体重を感じながら静止状態を維持するので、身体の多くの筋肉を使った“持久力”が必要になり、この動作を緊張しながら繰り返すと、姿勢維持筋(インナーマッスル)の負担も大きくなり、この結果、疲労解消に時間がかかるようになります。

~ 気づかない疲労 ~

しかも、ゴルフは、疲労が自覚されない『疲労感無き、疲労』があります。

プレイ中に身体の疲労が大きくなっても、ゴルフの楽しさや高揚感があると、疲労を自覚しにくくなるので、気づかないうちに疲労が身体に蓄積されるからです。

ゴルフの『疲労感無き、疲労』は、プレイ中の高揚感だけでなく、「休日に朝早くから起きて出かける」、「スコアを競い合う感覚が強まって緊張が連続する」、「日焼けや風などによる体力消耗」、「スコアに悩む」などによっても起きます。

~ 精神的な緊張 ~

また、ゴルフはプレイ中に考える事が多く、自分の判断と意思が結果を左右するスポーツなので、何度も、これらの“精神的な緊張”を繰り返すと、『疲労感無き、疲労』が一層強まります。

ショットごとに、「あそこまで、でボールを飛ばそう!」とか、パットごとに、「カップにボールを入れなきゃ!」と緊張が強まったり、スコアが絶えず気になったりするので、これらの“精神的な緊張”が、身体のいろいろな筋肉をコワバラセたり、血行を悪化させたりするからです。

しかも、プレイ中に、このような強い緊張・心配・不安を、何度も繰り返すので、疲労が身体に蓄積されて、なかなか解消しにくくなります。

【 体力が酷使されると 】

~ 疲労回復に時間がかかる原因 ~

一般的な疲労ならば、栄養を充分に摂って、入浴し、グッスリ睡眠をとれば、翌日には回復しますが、ゴルフで、思った以上に体力が使われると、それによって回復力も低下します。

これは、疲労によって筋肉の働きが低下すると、筋肉の血液を流すポンプ活動が低下するので、老廃物や疲労物質の排出が進まない事と、更に、人間の体内で循環している血液量は一定なので、必要とされるフレッシュな血液が増えないからです。

しかも、ゴルフ疲労で自律神経の負担が大きくなると、体調を保つ働きが低下して内蔵も弱まるので、これによっても疲労回復に時間がかかります。

~ 疲労回復のケアをしないと ~

この為、ゴルフの後に、「ストレッチは面倒くさい」と疲労の回復ケアをしないと、筋肉の疲労物質や老廃物が身体に残ってしまうので、いつまでもダルサや倦怠感などが続く状態になります。

また、ゴルフの疲労で、身体の血行悪化と身体のコワバリが続いてしまうと、回復力を低下させるので、お風呂に入ったり、横になって休んだりしても、疲労解消が進みません。

しかも、疲労解消を高める為に、熱いお風呂に入ると、かえって、汗をかいて身体のエネルギーを使うので、お風呂から出た後に、余計に疲れを感じる結果になります。

~ ダルイ、気力が出ない ~

疲労の解消が進まなくなると、身体の機能低下や緊張を作り出してしまうので、「ダルイ」、「気力が出ない」などの身体の不調が強まります。

この為、疲労回復にスタミナ料理を食べる人もいますが、心身が疲労している時にスタミナ料理を食べると、スタミナ料理は脂肪分が多いので、胃の運動を抑制する作用で胃腸に負担がかかり、余計に「ダルイ」、「気力が出ない」などが強まります。

また、栄養ドリンクを飲んでも、疲労感は薄まったように感じられても、身体の疲れ自体は無くならないので、身体の不調感は無くなりません。

【 当院の、体調回復治療 】

~ スポーツ後のクールダウン ~

ゴルフをした後、身体の疲労を解消して、疲れを翌日に持ち越さない為には、やはり、スポーツ後の“クールダウン”が大切です。

疲労回復には、血液の循環を促進させて、老廃物を押し流して身体の機能回復を図る事と、身体の隅々まで必要な酸素や栄養を行き渡らせる事が必要になるからです。

しかも、ゴルフの場合、ゴルフの楽しさや高揚感などで『疲労感無き、疲労』も生じているので、身体のコワバリ箇所や血行の悪化箇所をチェックして、回復させる事が必要です。

~ 疲労感無き疲労の対策 ~

この為、当院では、問診とツボ反応を利用して、疲労箇所やコワバリ箇所のチェックを行い、体調の回復を行っています。

ツボは、神経や血管が集まっている箇所なので、身体に不調があると、関係する特定のツボに痛みや硬さとなって現れ、身体に異常が起きている事を知らせてくれるだけでなく、反応が現れたツボに刺激を与えると、その刺激に順応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果があるからです。

このツボの特徴を利用して、当院は、身体に異常が生じている箇所のチェックと血流の改善を行い、疲労で敏感になっている神経を和らげて、身体の調子(治る力)を高め、回復を早めるようにしています。

~ 治療内容を希望や症状に合わせて ~

当院では、来院される方の要望に合わせ、マッサージの施術時間や治療内容を選べるようにしています。

例えば、ゴルフの練習やラウンド後の疲労の状態、あるいは、試合やコンペなどに向けてのボディコンディショニングなどの要望に合わせて、マッサージの施術時間や治療内容を決めています。

これにより、ワンポイント部分の15分マッサージ、上半身あるいは下半身の30分マッサージ、全身を行う45分や60分マッサージなどを行っています。

~ 疲労解消やコンディショニングの為に ~

ゴルフは『疲労感無き、疲労』が生じるスポーツなので、プレイ後に、気付きにくい疲労箇所やコワバリ箇所をチェックして、体調の改善しておく事が大切です。

当院は、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、スポーツの疲労解消や、体調の改善や維持の為の“コンディショニング”を行い、疲労やダルサの解消と、体調の回復を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する疲労やだるさなどの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)