首、背中、腰、脚などの筋肉は、身体を動かす時だけでなく、絶えず姿勢を保つ働きをしているので、座り心地の良い椅子に座っていても、時間が経過すると、「肩の筋肉が張りつめて痛む」、「肩や背中がズキズキと痛む」、「腰が重くなって、鈍い痛みもする」、「腰や脚がダルク、ウズウズと痛む」などが起きます。

しかも、これらの筋肉に疲労が続くと、絶えず姿勢を保つ働きをしているので、疲労回復が追い付かなくなって疲労が溜まったり、痛みを調整する働きが弱って痛みが増したりして神経が敏感になり、チョッとした動作でも疲れやダルサをぶり返したり、「体調不調」や「姿勢の悪化」などを引き起こしたりします。

このような疲労や不調の改善には、姿勢を保つ筋肉に生じた疲労や緊張を解消して、身体の調子(治る力)を回復させる事が必要になるので、身体の“疲労箇所”と“血行の悪化箇所”を確認して回復させる事と、更に、疲労や不調で敏感になっている神経を和らげる事が重要になります。

【 姿勢を保つ筋肉 】

~ 疲労や緊張から ~

首・背中・腰・脚などの内部で、姿勢を保つ働きをする筋肉は、体幹筋(インナーマッスル)とも言われ、動作をする時だけでなく、何気なく立っている時や、座っている時も、身体のバランスを保ち、動作がスムーズにできるようにしています。

しかし、毎日の動作や姿勢で、姿勢を保つ筋肉の疲労や緊張が増すと、血行悪化や筋肉のコワバリが生じて、「身体が重い感じがする」、「ダルイ」、「身体がコワバッテ、背スジが伸ばせない」、「身体の調子が悪い」などが起きます。

更に、姿勢を保つ筋肉に疲労や緊張が続くと、回復力が追い付かなくなって疲労が慢性してきたり、神経が敏感になって首・背中・腰・脚などに「疼くような痛み」や「不快で鈍(にぶ)い痛み」などが起きたり、疲労を感じると「何となく身体の調子が悪い」といった不調が起きたりします。

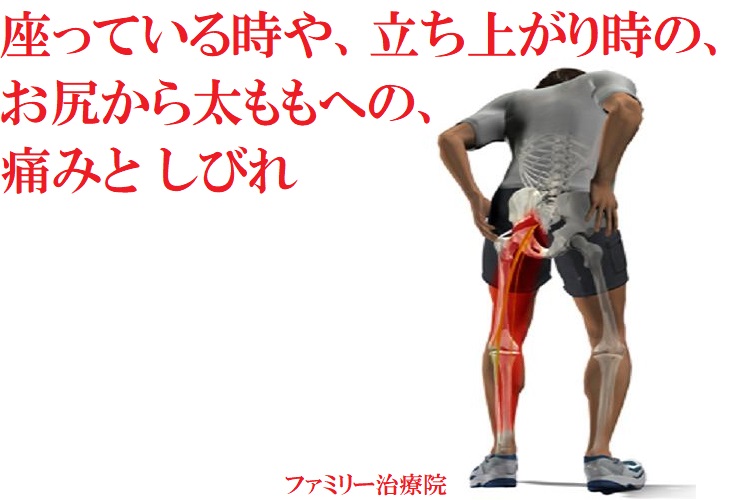

~ 腰の痛み ~

“姿勢を保つ筋肉”の疲労や緊張の中で、多くの人が悩まされるのが、腰のニブイ痛みです。

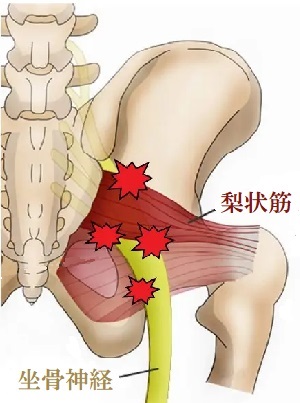

腰からお尻にかけては、姿勢を保ちながら、いろいろな動作ができるように、何層もの分厚い筋肉で構成されていますが、疲労や緊張などで筋力が弱ってくると、ジッとしていても腰からお尻にかけて「鈍い痛み」や「ダルサ」を感じ、身体を動かすと「腰に痛みが増す」ようになります。

そして、毎日の動作や姿勢で腰の痛みがいつまでも続いたり、不快感が強まったりすると、腰の筋肉の奥までコワバリが強まって、筋肉内の血行を悪化させるので、腰のコワバリ感が増し、ギックリ腰の不安を感じたり、慢性腰痛に悩まされたりします。

~ 首や肩、背中の筋肉 ~

また、首や肩、背中の内部の筋肉も、姿勢を保つ働きをしているので、毎日の姿勢や動作で、負担がかかり続いたり弱ったりすると、これら筋肉内から、やはり、疼くような痛みや、不快な鈍(にぶ)い痛みが起きます。

例えば、毎日、首や肩、背中の筋肉に負荷のかかる姿勢が続いたり、加齢や運動不足などで、首や肩、背中の筋肉内の血行が悪くなったりすると、首や肩、背中などの筋肉に、「鈍い痛み」、「ズキズキとする痛み」、「動くと痛みが増す」などが起きます。

「そのうち治るだろう…」とか、「寝れば、回復する…」と思って、そのままにしていると、首や肩、背中の筋肉は姿勢を保つ役割をしているので、血行の悪化と神経が刺激される状態が続いて、回復力が低下し、首や肩、背中の筋肉のコワバリ感や痛みが慢性化したり、頭痛、肩こり、背部痛を繰り返したりします。

【 痛みの特徴 】

~ 重苦しい痛み、捉えどころない痛み ~

疲労や緊張による“姿勢を保つ筋肉(インナーマッスル)”の痛みは、切り傷の痛みと違って、“重苦しい痛み”や“捉えどころの無い痛み”を感じます。

“重苦しい痛み”を感じるのは、身体内部の“姿勢を保つ筋肉(インナーマッスル)”が疲労や緊張などで血行が悪化して、酸素や栄養分が欠乏し、疲労物質が排出されずに溜まるので、身体内部の筋肉にコワバリが起き、重くギューっと圧迫されたような疼痛(とうつう)を発生する為です。

また、ハッキリと“場所が捉えどころなく”感じるのは、身体内部の複数の“姿勢を保つ筋肉”が、いろいろな動作や姿勢ごとに、他の筋肉と一緒に動くので、負荷のかかる場所や負荷のかかり方によって、痛む箇所が一定しなかったり、拡がったりする為です。

~ 痛みが、強まったり繰り返したり ~

また“姿勢を保つ筋肉”の痛みは、いつも同じではなく、次第に強まったり、繰り返したりします。

これは“姿勢を保つ筋肉”が、日々の姿勢や動作に不可欠になっているので、“姿勢を保つ筋肉”への負荷のかかり方や、“姿勢を保つ筋肉”の状態によって、痛みが変わってくるからです。

更に、痛みによって自律神経の交感神経が活性化してくると、血管が収縮して血流が悪くなるので、神経が刺激されて、「痛みが増す」、「疼く痛みが気になる」、「痛みが辛い」などを感じる状態になります。

~ 関連する筋肉への影響 ~

また“姿勢を保つ筋肉”の痛みが長引くと、“姿勢を保つ筋肉”と関連する筋肉も、負荷と緊張が強まります。

これによって、関連する筋肉も血行悪化が拡がり、筋肉のコワバリ箇所が増えたり、痛みを感じる範囲が広くなったりします。

この結果、「脚が痛むと、腰に影響して調子が悪くなってくる」、「一方の膝をかばっていたら、反対側の膝も痛くなる」、「肩こりを我慢していたら、凝りが背中や腰にまで及んだ」などが起きます。

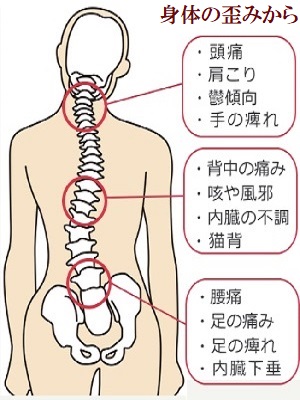

【 身体の歪みと体調悪化 】

~ 姿勢の悪化から身体の歪みに ~

“姿勢を保つ筋肉”が痛むと、“姿勢の悪化”につながり、“身体の歪み”の原因にもなります。

首や肩、背中、腰などの“姿勢を保つ筋肉”の負荷が続くと、「肩が凝って痛む」、「肩甲骨の内側がズキズキする」、「腰にダルサと鈍痛がする」などが起きるので、自然と痛みを避ける姿勢になるからです。

このような姿勢が毎日続くと、“姿勢の悪化”から“身体の歪み”が生じ、 「左右の肩の高さがアンバランスになる」、「猫背」、「背骨が捻じれている」、「骨盤が傾いている」、「腰の内側への湾曲が無なくなった」なども起きます。

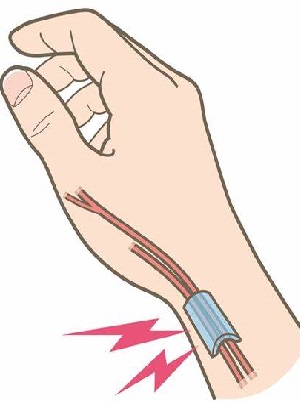

~ ズキズキ・ジンジンとした神経性の痛みも ~

しかも“姿勢の悪化”や“身体の歪み”は、ズキズキ・ジンジンといった、神経特有の痛みを起こします。

筋肉のコワバリが慢性化して、血行悪化も慢性化してくるので、神経が敏感に反応するようになり、強く痛みを感じるようになったり、チョッとした刺激でも、不快さや痛みとなったりするからです。

しかも、痛みによって交感神経が活性化するので、痛み⇒筋肉のコワバリ⇒血行の悪化⇒痛みといった、「痛みの悪循環」を引き起こします。

~ 身体の不調も ~

更に“姿勢の悪化”や“身体の歪み”によって、背骨や骨盤の位置がズレたり傾いたりするので、身体のバランスが崩れて不調を引き起こします。

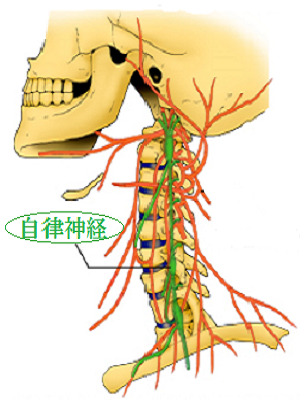

背骨や骨盤の位置がズレたり傾いたりすると、内臓が圧迫されたり、血管や神経が圧迫されたりする上に、首から背中にかけて通っている自律神経が圧迫されるので、体調を保つ自律神経の働きを乱すからです。

この結果、「何となく身体の調子が悪い」といった状態だけでなく、肩こり・腰痛・頭痛・猫背・冷え・むくみなどの不調を繰り返すようになります。

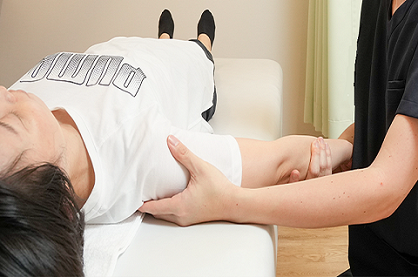

【 当院の、ツボ治療を加えたマッサージ治療 】

~ 身体内部の筋肉 ~

“姿勢を保つ筋肉”の痛みは、身体の内部の体幹筋(インナーマッスル)の痛みなので、湿布や痛み止めを貼ったり、温めたりしても、解消が難しい上に、ストレッチや運動法で、伸ばしたり緩めたりするのが困難です。

しかも、コワバッタ筋肉内に硬いシコリができると、毛細血管の血行が遮断されるので、シコリから絶えず不快な痛みが起き、それによって、周囲の筋肉のコワバリが強まって解消しづらくなります。

この為、当院は、肩や背中、腰などの、身体内部の“姿勢を保つ筋肉”の痛みに対して、マッサージ治療にツボ治療を加えて、筋肉のコワバリとシコリの解消を行い、敏感になっている神経を和らげて回復させています。

~ ツボの特徴 ~

当院が、マッサージ治療にツボ治療を加えているのは、“姿勢を保つ筋肉”にできるコワバリやシコリの箇所が、東洋医療のツボ(経穴)の箇所と、重なっているからです。

しかも、ツボが、神経や血管が集まっている箇所なので、身体に不調があると、関係する特定のツボに痛みや硬さとなって現れるので、反応が現れているツボを調べる事で、不調解消の為の治療点が確認できます。

そして、反応が現れたツボに、適切な刺激を与えると、その刺激に順応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果があるので、マッサージ治療にツボ治療を加える事で“姿勢の悪化”や“身体の歪み”の改善に効果があります。

~ 気になっている箇所の解消も ~

当院では、患者が気になっている箇所も、問診や触診などで確認し、停滞している血行やリンパの流れの改善と、それらに伴うコワバリ箇所やシコリの箇所を、同時に解消しています。

仕事や家事で、身体が疲労状態になると、痛みを抑える働きが弱ったり、回復力が追い付かなくなったりして、痛みや疲れ易さとなって現れ、「何となく身体の調子が悪い」といった症状に悩まされるからです。

この為、患者が気になっている痛みや、不快感の解消の為に、マッサージ治療とツボ治療を使い分けながら、筋肉のコワバリ箇所や血行の悪化箇所を確認して、身体の調子(治る力)を回復させるようにしています。

~ セルフケアの困難 ~

“姿勢を保つ筋肉”の痛みは、身体の内部の痛みなので、痛みの箇所を自己診断によって特定したり、セルフケアによって改善したりする事が困難です。

当院は、東洋医療をベースにしたマッサージ治療とツボ治療を利用して、セルフケアでは困難な血行やリンパ液の流れの改善、筋肉の弾力性や柔軟性の回復、そして、神経の興奮の抑制を行い、痛みの解消を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する痛み・しびれなどの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-8.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-8.jpg)