デスクワークの疲労原因として、「前かがみ姿勢と座りっぱなしによる“筋肉疲労”」、「ジッとしている事での“血行悪化”」、「長時間、頭を働かせ続ける“脳疲れ”」などがありますが、肩甲骨の“位置ズレによる凝り”があると、更に疲労度合いが強まります。

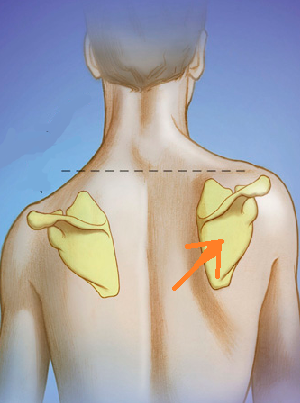

これは、肩甲骨に背中の多くの筋肉が付着しているので、『猫背』姿勢と肩を前に出す『巻き肩』で、肩甲骨が肩方向に引っ張られた状態が続くと、肩甲骨の位置ズレによる背中の筋肉のコワバリと血行の悪化が起き、更に、呼吸筋の動きが制限される為に呼吸が浅くなるからです。

この為、デスクワークで疲労が長引く場合は、肩や背中の筋肉のコワバリと血行悪化を回復させるだけでなく、肩甲骨の位置ズレのチェックを行って、『猫背』や『巻き肩』による肩甲骨の位置ズレを解消して、肩甲骨の動きを回復させ、背中の筋肉バランスを取り戻す事が大切です。

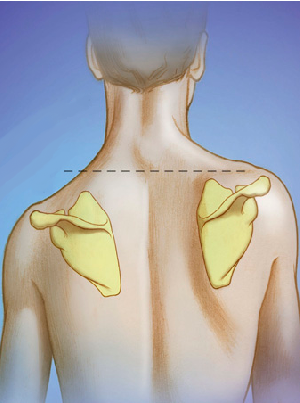

【 肩甲骨の位置ズレと、その影響 】

~ 肩甲骨が肩方向に ~

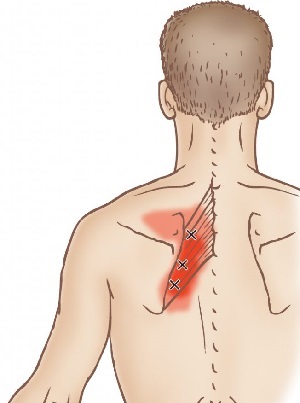

デスクワークで、PC画面を見ながらキーボード操作をしていると、首や肩の凝りだけでなく、肩甲骨と背骨の間に、ズキズキとした痛みや、チクチクと刺すような痛みが起き易くなります。

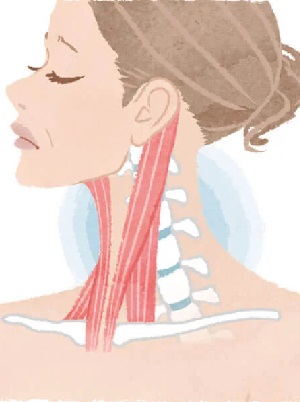

これは、PC画面を見ながら手先の操作をしていると、前かがみの『猫背』や、左右の肩を前に出す『巻き肩』になりがちなので、肩と腕を支える肩甲骨周囲の筋肉に負担が続き、更に、肩甲骨が肩方向に引っ張られる為に、いつもと違う負荷が肩甲骨周りの筋肉に加わるからです。

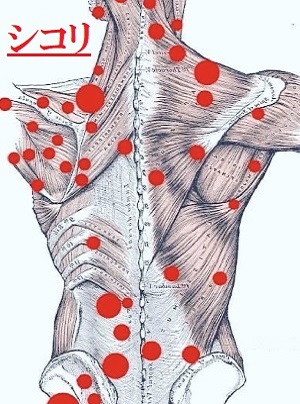

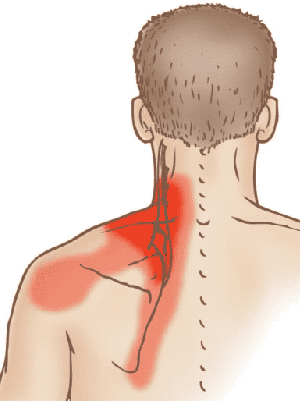

しかも、肩甲骨には、背中の多くの筋肉が付着しているので、長時間のデスクワークで、肩甲骨が肩方向に引っ張られたまま、これらの筋肉がコワバルと、背中を流れる血液やリンパ液の流れを悪化させて、背中に不快感と痛みを引き起すだけでなく、呼吸の筋肉の動きが制限されて呼吸が浅くなるので、疲労が強まります。

~ 背中の、むくみ ~

また、背中の血行が悪くなると、血液からにじみ出た老廃物を含んだ水分が背中の皮下に溜まって“むくみ”が生じるので、背中に「ダルサ」と「疲労感」、そして、「腫れぼったさ」も起きます。

そのままデスクワークを続けていると、“むくみ”によって毛細血管が圧迫されて、ますます血液やリンパ液の流れが悪くなるので、背中の「ダルサ」や、「重たい感じ」、「腫れぼったさ」などが増し、解消しづらくなります。

そして、背中の“むくみ”の範囲が拡がると、「背中がブヨッと、たるんだ感じ」や「モッサリとした感じ」などがしたり、立った時に、背中の「重ダルサ」で『猫背』を意識させられたりします。

~ 肩甲骨の裏からのゴリゴリ音 ~

また、このような状態が続くと、肩や腕を大きく動かしたり、廻したりした時に、肩甲骨の裏あたりから、ゴリゴリと骨がこすれるような音がする事があります。

肩甲骨の裏側の筋肉が、肋骨(あばら骨)に合わせて凝り固まると、洗濯板のようにデコボコ状になるからです。

この為、肩や腕を大きく動かしたり、廻したりすると、肩甲骨の下のデコボコ状に凝り固まった筋肉が、肋骨と擦れ合ってゴリゴリ音が起き、自分でも、肋骨と擦れ合っている事が分かります。

【 見返り美人図 】

~ 移動する肩甲骨 ~

肩甲骨は、鎖骨の端とつながっていますが、肋骨の上に乗っかった状態になっているので、本来ならば、大きな可動域(動く範囲)を持っており、肩関節の動きに合わせて、上下左右、いろいろな方向に動く事ができます。

しかも、肩甲骨がいろいろな方向に動く時に、上半身の動きを邪魔しないように、スムーズな動きができるので、これによって、身体を柔らかく、滑らかに、そして、かなり自由に動かす事ができます。

これを上手く描いたのが、江戸時代に書かれた『見返り美人図』で、身体は前を向いたまま、背部の肩甲骨を後ろに引いて、顔だけを振り向く女性を描く事によって、優雅な雰囲気と、女性らしい柔らかな動きをかもし出しています。

~ 肩甲骨付近の筋肉のコワバリ ~

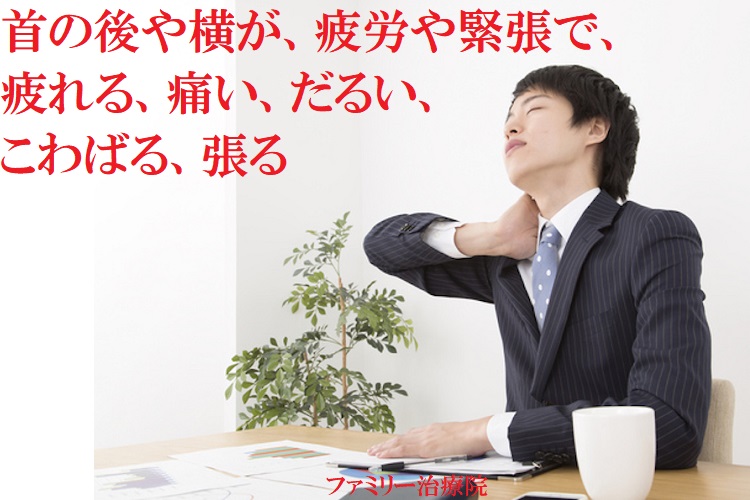

ところが、年齢的に25歳を過ぎると、次第に肩甲骨付近の筋肉の柔軟性が失われて硬くなります。

しかもデスクワークをしていると、身体を動かす機会が少ないので、ますます肩甲骨付近の筋肉がコワバッテくる上に、仕事で緊張したり疲れたりすると、余計に肩甲骨付近の筋肉がコワバリます。

この為、三十歳を過ぎて、毎日デスクワークをしている人が、『見返り美人図』のような姿勢をすると、肩甲骨付近の筋肉の柔らかさが無くなっている為に、無理に身体をひねったような、ぎこちない恰好になってしまいます。

~ 身体の痛みや不調の原因に ~

それでも、肩甲骨の動きが悪くなっていても、毎日の生活の中で『見返り美人図』のような動作をする事が無いので、支障を感じる事はありません。

しかし、肩甲骨まわりの筋肉がコワバッテくると、背中の血行が悪化してくるので、「背中の疲れやダルサ」、あるいは、「肩甲骨の内側の凝りの痛み」に悩まされたり、更に、「肩凝り」や「頭重感」の原因になったり、背中のコワバリが腰部に影響して「腰のダルサや違和感」、「腰痛」などが起きたりします。

更に、背骨沿いには自律神経が通っているので、肩甲骨の周囲の筋肉のコワバリが強まって、自律神経が圧迫されると、「胸苦しさや圧迫感」、「胃もたれや食欲不振」、「身体の不調感」などや、「何となく身体の調子が悪い」といった感じになります。

【 肩甲骨はがし 】

~ 背中の柔軟性回復 ~

このような肩甲骨周囲の凝りや痛みを改善するには、肩甲骨の位置ズレをチェックして、肩甲骨周囲の筋肉のコワバリを解消して肩甲骨の動きを回復させ、背中の筋肉バランスを取り戻す事と、背中の血液やリンパ液の流れを促して、背中の“むくみ”を解消する事が必要です。

しかし、肩甲骨は背部なので、自分で、肩甲骨周囲の筋肉のコワバリを確かめる事ができない上に、背中の筋肉の柔軟性や弾力性を回復させる事も困難です。

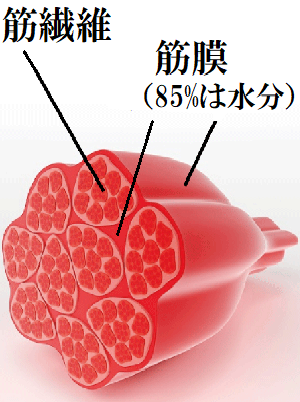

しかも、背中の筋肉は、いろいろな筋肉が互いに関係しながら、重なり合っているので、背中の凝りや痛みを解消させるには、関係し合う筋肉や、重なり合っている筋肉をチェックして、それらの筋肉の柔軟性を回復する事と、血液やリンパ液の流れを改善する事が必要です。

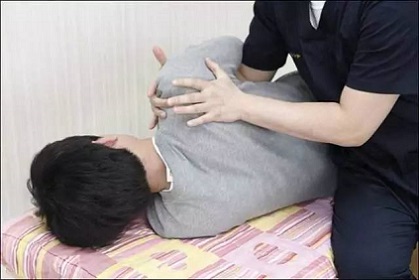

~ 肩甲骨はがし ~

この為、位置ズレになって固まっている肩甲骨を、専門家に動かしてもらい、肩甲骨周囲の筋肉のコワバリを回復させて、背中の筋肉バランスを回復させる方法があります。

いわゆる『肩甲骨はがし』と呼ばれる方法です。

『肩甲骨はがし』と聞くと、言葉は強烈ですが、実際は、専門家が肩甲骨周りの筋肉のコワバリやシコリをチェックして、肩甲骨まわりの筋肉を動かしながら、肩甲骨周りの筋肉の柔軟性を回復させる方法です。

~ 肩甲骨はがしによる、改善効果 ~

この『肩甲骨はがし』は、専門家が、肩甲骨周辺の凝り固まった筋肉を動かしながら“ほぐす”ので、背中の筋肉のコワバリ解消と共に、血液やリンパ液の流れが大きく改善されます。

また、これによって、背中の血液やリンパ液の流れが回復して、背中の“むくみ”も解消されるので、腫れぼったい不快感や疲労感が無くなり、背中がスッキリした感じになります。

更に、背中の筋肉の柔軟性が回復してくると、デスクワークで丸まった背中が伸びて『猫背』の改善になる上に、背中のコワバリで浅くなっていた呼吸が回復するので、体調の改善にもなります。

【 当院の、背中の回復治療 】

~ マッサージ治療と、肩甲骨はがし ~

当院では、背中の筋肉の疲労や緊張の回復を行う場合、最初に、背中と腰の筋肉のコワバリをマッサージ治療で回復させてから、『猫背』や『巻き肩』による肩甲骨の位置ズレを解消しています。

これは、マッサージに、「血行やリンパの流れを良くする」、「筋肉の弾力性や柔軟性を高める」、「それらによって神経の興奮を鎮める」などの効果があるので、最初にマッサージ治療を行うと、筋肉のコワバリが強まっていても、無理無く筋肉のコワバリを解消して、血行を回復させる事ができるからです。

『肩甲骨はがし』を行う場合でも、最初に肩甲骨周囲の筋肉のコワバリをマッサージ治療で解消させておくと、肩方向に引っ張られて吊りあがっていた肩甲骨が戻り、偏っていた背中の筋肉のバランスが回復します。

~ ツボの利用 ~

更に、当院では、凝り固まった背中の筋肉をほぐす為に、ツボを利用して、筋肉のコワバリやシコリの解消と、血行やリンパ液の流れの改善をしています。

ツボが神経や血管が集まっている箇所なので、身体に不調が生じると、痛みや硬さとなって、身体の異常を知らせる反応点になったり、ツボに刺激を加える事で、症状を改善する治療点になったりするからです。

このツボの特徴を利用して、反応が明らかになっているツボを確認して刺激を与えると、その刺激がキッカケとなって、滞っていた肩甲骨周辺の血行やリンパの流れが回復して、筋肉のコワバリが緩んでくるので、ツボの奥からジンワリとほぐれてくる感じがすると共に、重ダルサや疲労感が和らいで解消されるようになります。

~ 背中のむくみ解消 ~

また、当院では、東洋医療をベースにしたマッサージ治療が、筋肉内の血行を改善する効果があるので、背中の「ダルサ」や「腫れぼったさ」を感じる“むくみ”の解消も行っています。

マッサージ治療で背中の筋肉の弾力性や柔軟性を高めて、血液やリンパ液の流れを回復させていくと、皮下に溜まった水分が吸収されて“むくみ”が解消されてくるので、背中の“ダルサ”や“重たい感じ”あるいは“腫れぼったさ”が消えて、スッキリとした感じになります。

病気ではなくても健康と言えない場合には、体調や症状に合わせて身体の調子(治る力)を上げていく事が必要になるので、疲労や緊張で生じた“むくみ”の場合も、崩れかかった身体のバランスを整える東洋医療をベースにしたマッサージ治療が適しています。

~ 体調や体質に合わせて ~

肩甲骨周囲の筋肉がコワバルと、背中に痛みや不快感が生じるだけでなく、慢性化すると、体調の悪化を引き起こします。

当院は、一人一人の体調や体質に合わせて、①東洋医療をベースにしたマッサージ治療、②肩甲骨の位置ズレ解消の為の『肩甲骨はがし』、②ツボ刺激などを行い、症状の改善と体調の回復を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連するこり・しこりなどの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)