年齢を重ねるにつれて、身体の体温調節の働きが低下して寒さに弱くなってくる上に、筋肉の働きが弱くなって身体の発熱量が低下したり、血管の働きが弱くなって温かい血液が流れにくくなったりするので、高齢者の中には「身体の内側に、冷えが入り込んでいる」と感じる人もいます。

しかも、身体の中から冷える為に、「下痢と便秘を繰り返す」、「疲れやダルサがとれない」、「布団に入っても寒さで眠れない」、「風邪が回復しない」などに悩まされ、更に、シワ、タルミ、くすみ、吹き出物なども生じるので、憂鬱な気分にさせられます。

このような冷えの対策には、身体の“熱”を生み出す筋肉の働きと、その“熱”を伝える血行を回復させ、身体の調子(治る力)を上げていく事が必要なので、筋肉のコワバリ箇所や血行の悪化箇所をチェックして、それらを解消し、追い付かなくなっている身体の回復力を取り戻す事が大切です。

【 高齢者の冷えの3大原因 】

~ 筋肉の発熱量の減少 ~

冷えはさまざまな原因が絡んでいますが、高齢者にとって大きな原因になるのが、身体の筋肉量が少なくなり、そして筋肉の働きが弱くなるで、“筋肉の発熱量が減少”する事です。

筋肉は『人体最大の熱産生器官』と言われるように、体温の約6割を発熱していますが、筋肉量が中高年あたりから減少し始めて、50代や60代になるとガクンと筋肉量が落ちるので、それに伴って高齢者の発熱量が少なくなるからです。

しかも、身体を動かす事が少なくなるので、筋肉の働きが弱くなって身体のエネルギー消費が減少し、発熱量が少なくなります。

~ 血行の低下 ~

また、高齢者の冷えの、もう一つの大きな原因が、体内で温められた血液を、身体の隅々まで運べなくなる事です。

心臓からの血液は、皮膚温より0.5℃から1℃ほど高く、37℃前後に保たれていますが、加齢によって筋肉の弾力性や柔軟性が失われてくると、血液を送る“ポンプ機能”が弱まるので血行が低下し、温かい血液を身体の隅々まで流れにくくなるからです。

この結果、血液の巡りが悪くなると身体が冷えて、チョットした寒さに敏感になる上に、体温を温かく保つ事ができなくなるので、「厚着をしても寒く感じる」、「身体が冷えて、なかなか寝付けない」、「夏でも冷えに悩まされる」、「一年中、手足が冷たい」などが起きます。

~ 身体からの水分排出の低下 ~

更に、高齢者の冷えの三つ目の原因が、身体の血液循環が低下してくると、身体から水分の排出も低下するので、身体に“余分な水分”が溜まって、これによって身体が冷えてしまう事です。

東洋医療では、これを『水滞』と言い、「本来であれば体外に排出されるべき水分が、何らかの原因で、体内に留まっている状態」と考え、初期の症状として、「お腹を触ると冷たい」、「お腹がちゃぷちゃぷする」、「夕方になると脚がむくむ」、「ふくらはぎを親指で押すとへこむ」などが現れると説明しています。

しかも、身体から水分排出がうまくいかない為に、「軟便や下痢気味」、「チョット身体を動かすと、汗が出る」などが起きたり、水分と共に老廃物が溜まって、「頭や身体がダルイ」、「疲れが解消しない」などに悩まされたりする上に、更に、体内に溜まった余分な水分が血管を圧迫して血行を悪化させるので、身体の冷えと血行悪化が解消しづらくなります。

【 冷えによる、身体の不調 】

~ 身体の機能が低下し、不調に ~

身体に冷えが生じると、いろいろな身体の働きが低下し、様々な不調が現れます。

代表的な症状が、「胃腸が悪化し、下痢と便秘を繰り返す」、「腰痛に悩まされる」、「肩がこる」、「しもやけができ易い」などですが、血行が悪化しているので、「脚がむくみ易い」、「靴下のゴム跡がクッキリと残る」、「脚にしびれを感じる」なども現れます。

また、血液循環の悪化で、老廃物が排出しづらくなるので、「身体の疲労感や重ダルサ」が続いたり、「頭が重い」、「めまい」、「ふらつく」、「頭痛」などを、繰り返したりします。

~ 動作時の痛み ~

更に、高齢者の場合、朝起きた時や動作をしようとした時に、膝や腰などに痛みや違和感が起きる事が多くなります。

高齢になると、動作時に活躍する筋肉が衰えてくる上に、血行の悪化で身体に冷えが生じていると、ますます筋肉の働きを不活発化させてしまうからです。

この結果、朝起きた時や、動作をしようとした時に、体重を支える膝や腰などの筋肉や靭帯から痛みや違和感が起きたり、関節の安定性や持久力が失われて痛み出したり、血行の悪化で老廃物が神経を刺激して痛みが出たりします。

~ 血圧の上昇 ~

更に、身体の冷えが続くと、気付かないうちに、血圧を上げます。

身体に冷えを感じると、体温を逃がさないように、自律神経が働いて血管を収縮させるので、それに対して心臓が圧力を高めて、血液を押し出そうとするからです。

この為、高齢者が身体に冷えを感じる状態になると、心臓が血液を送り出す力が強くなって血圧が高くなる上に、寒さを感じたり、冷たい水などに触ったりすると、過剰に寒さや冷たさに過剰に反応して『急激な血圧の上昇』が起き易くなります。

【 冷えで、毛細血管が干上がって 】

~ ゴースト血管 ~

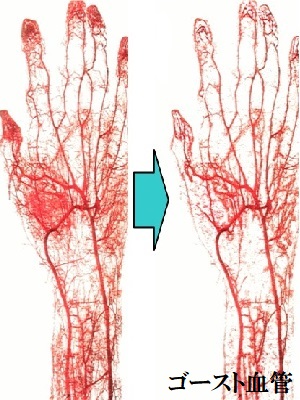

しかも、加齢や冷えなどで血行が悪くなってくると、毛細血管が細くなり、幽霊のように消えてしまう『ゴースト血管(写真参照)』が起きます。

毛細血管の血液を運ぶ機能が低下し、毛細血管の血流が悪くなったり、途絶え気味になったりすると、毛細血管が干上がったり、消失したりするからです。

毛細血管は全身の血管の99%を占め、身体のすみずみに酸素と栄養を送り届ける重要な働きをしているので、ゴースト血管によって、酸素や栄養分を運ぶ血液が行き渡らなくなると、肌の老化現象や、身体の不調を引き起こします。

~ ゴースト血管の症状 ~

例えば、皮膚の表面の肌に毛細血管のゴースト化が進むと、肌の血行が悪くなって肌のうるおいが失われてくるので、肌色が悪くなり、肌の表面もカサカサになったり、シミやクスミができたりして、実年齢以上に老化が目立ち、枯れた印象になります。

また、身体全体に、毛細血管のゴースト化が進むと、血行が極度に悪化するので、酸素や栄養を充分に送り届けられなくなって、肩こり、頭痛、目の疲れ、疲労感、ダルサ、もの忘れなどが多くなったり、繰り返したりします。

更に、体重のかかる膝や腰などに、血行の悪化によって痛みを感じるようになり、その上、ゴースト血管によって血行悪化が続く為に、治りにくくなります。

~ 血流を促して流れるように ~

ゴースト血管によって、いろいろな症状が起きますが、ゴースト血管を回復させる為に、毛細血管の中を流れる血液が“流れやすい状態”にすると、毛細血管の機能が復活し、身体の不調回復になります。

この為、中高年になって、見た目の老けが目立ってきたり、身体を触った時に、冷たく感じたり、硬かったり、むくんでいたりしたら、筋肉の弾力性や柔軟性を回復させて、血液やリンパ液の流れを促すようにする事が大切です。

特に、高齢者の身体の冷えや筋肉の働きの低下は、血行の悪化につながって、毛細血管をゴースト化させるので、コワバッテいる筋肉の弾力性や柔軟性を回復させて、血液やリンパ液が流れやすい状態にする事が必要です。

【 当院の、高齢者の冷え治療 】

~ 東洋医療をベースにしたマッサージ治療 ~

高齢者の冷えの大きな原因は、筋肉量の減少で身体の発熱量が落ちたり、温められた血液が身体に流れにくくなったり、それによって身体に余分な水分が溜まったりする事です。

これによって、身体の冷えだけでなく、筋肉がコワバッテ身体を動かしづらくなったり、体調に不調を引き起こしたりしますが、高齢者は身体の機能が弱っている為に、身体の回復力が追いつかなくなり、身体の冷えが慢性化したり、体調不調が続く状態になったりします。

この為、当院は、高齢者の冷えの改善に、身体のコワバリや関節部分の不調を確認し、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、①血行やリンパ液の流れの改善、②筋肉の弾力性や柔軟性を高める、③敏感になっている神経の興奮を鎮めるなどを行って、追い付かなくなっている身体の回復力を取り戻すようにしています。

~ ツボ治療の利用 ~

この為、当院では、東洋医療のツボを利用して、コワバリ箇所や血行の悪化箇所の確認や、身体の冷えと体調悪化の改善を行っています。

ツボが、身体の不調時に、異常を知らせる箇所であり、症状を改善する箇所でもあるので、血流の改善や、衰えている毛細血管の回復に、ツボ刺激を併用したマッサージ治療が、効果的な治療になるからです。

これにより血行が促進されて、神経を刺激していた老廃物が排出されてくると、敏感になっている神経が回復してくるので、筋肉の緊張やコワバリが緩んで、血行が回復し、今まで感じていた不快感が減少するようになります。

~ 体調の回復 ~

また、ツボ治療とマッサージ治療で、筋肉の働きや血行を改善して、身体の調子(治る力)を上げていくと、「何となく身体の調子が悪い」という状態の解消になります。

筋肉の働きや血行が回復して、神経への刺激が緩和されてくると、身体の正常な状態に戻る働きが強まり、身体の痛みや違和感が減少してくるからです。

これによって、血液を送る筋肉のポンプ作用が活発化して、全身に血液が巡るようになると、身体の体温が内側から回復してくる上に、身体の新陳代謝も回復して高まるので、身体の冷えの解消になります。

~ 施術助成券 ~

身体が冷えると、暖房や衣服など、外側から身体を温める事に気をとられがちですが、高齢者の場合は、熱を作る筋肉の働きや、熱を運ぶ血行を改善させないと、ますます身体の冷えが進んで、体調を悪化させてしまいます。

当院は、高齢者の冷えの改善や体調の回復に、ツボを使ったマッサージ治療を利用して頂けるように、市川市の施術助成券を取り扱っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や、不快感などの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)

.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-8.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)