『肩こり』と『首こり』は、凝っている場所が少し違うだけで「同じような凝り」と思われがちですが、首の筋肉のコワバリによって、身体の不調も引き起こします。

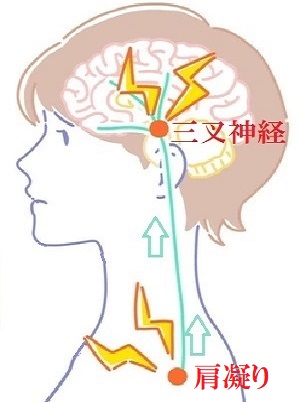

これは『首こり』が生じると、首から後頭部にかけての「コワバリ感」や「疲労感」が強まるだけでなく、首の神経が刺激されたり、脳に流入する血行が悪化したりするので、「頭痛」や「頭重感」に加えて、脳内の自律神経の働きに負担が増して、「疲労感やダルサ」、「血圧上昇」、「身体の調子が悪い」なども引き起こすからです。

この為、『肩こり』の場合には、肩から肩甲骨にかけての筋肉の柔軟性を回復させる事が重要になりますが、『首こり』の場合は、首から後頭部の筋肉の柔軟性を回復させるだけでなく、『首こり』による体調悪化を改善させる為に、首の血管や神経を圧迫している“箇所”を確認して、圧迫の解消と血行の回復も必要です。

【 肩こり 】

~ 僧帽筋(そうぼうきん)のコワバリ ~

『肩こり』の大きな原因になっているのは、首から背中にかけて広がっている『僧帽筋(右図)』のコワバリです。

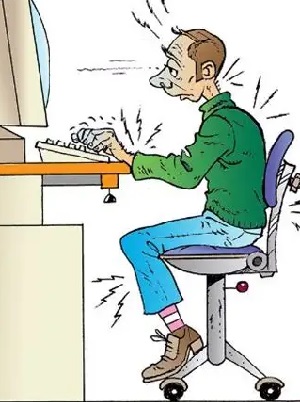

『僧帽筋)』がデスクワークによる疲労や緊張、あるいは、ストレスや運動不足などでコワバルと、血行が悪化して、付近の神経が刺激されるので、肩や背中に「コワバリ感」と共に、「重ダルサ」や「不快な痛み」が起きます。

『僧帽筋』は上部、中部、下部の3つの部分に分かれて、それぞれ異なる働きをしているので、『僧帽筋』にコワバリが生じると、各部分ごとに、次のような症状が現れます。

~ 僧帽筋の3つの部分の症状 ~

『僧帽筋』の上部は、いわゆる『肩こり』が起きる部分で、首と肩甲骨をつないで、頭を横に倒したり、頭の位置を保ったり、肩をすくめたりする働きをしますが、筋肉が薄くて、筋力が弱いので、頭を突き出すような姿勢(ストレートネック)や、精神的な緊張が続くと、「肩の筋肉が張った感じ」、「肩の重い感じ」、「肩の疲労感」、「肩の痛み」などの『肩こり』症状が起きます。

『僧帽筋』中部は、肩甲骨を覆って、腕の動作を支えているので、デスクワークによる腕の疲労や緊張などで、筋肉がコワバッテ血行が悪化すると、肩甲骨と背骨の間から、強い疲労感と共に、ズキズキ・ジンジンする痛みが生じます。

そして『僧帽筋』下部は、肩甲骨の動きを下から支えながら、姿勢を維持しているので、デスクワークや立ち仕事で、この筋肉が疲労してコワバルと、「背中が張る」、「背中がダルクて、むくみも感じる」、「背中がグッタリと疲れる」などが起きます。

~ 肩こり解消 ~

『肩こり』解消には、『僧帽筋』上部の柔軟性を回復させる事が最も必要ですが、『僧帽筋』上部の筋肉は肩甲骨にもつながっているので、肩甲骨を覆っている『僧帽筋』中部の筋肉も、筋肉のコワバリを触診して、柔軟性を回復させる事も必要になります。

『僧帽筋』の中部の筋肉を緩めて血行を改善する為に、肩甲骨をさまざまな方向に動かすと、肩甲骨に背中の多くの筋肉が付着しているので、背中の筋肉の血流やリンパ液の流れが改善されて、背中の筋肉のコワバリが緩み、『肩こり』の解消と、肩と背中の疲労解消になります。

最近、整体で良く聞かれる『肩甲骨はがし』は、名称は大げさですが、この効果を狙ったもので、背中の筋肉のコワバリと疲労を解消する為に、肩甲骨周りの筋肉をストレッチして“ほぐす”事を言っています。

【 首こり 】

~ 首こりの神経症状 ~

『首こり』の大きな原因になっているのが、首の骨と頭蓋骨をつないでいる『後頭下筋群(右図)』のコワバリです。

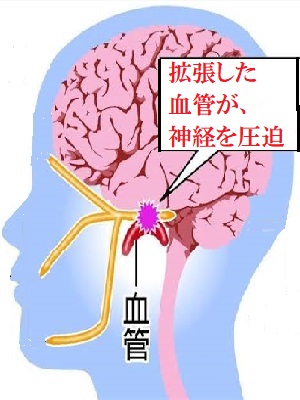

この筋肉がコワバルと、僧帽筋より奥にある筋肉なので、後頭部から首の付け根がギューッと締めつけられる感じがする上に、『肩こり』と違って、脳に通じる血管や神経を圧迫するので、首の血行が悪化して、「頭痛」や「頭重感」が続くようになります。

特に、デスクワークや座り作業などで、、首の奥の筋肉がコワバルだけでなく、それにより首周辺の神経が刺激されるので、それによって、ますます筋肉の緊張が増します。

~ 緊張型頭痛、片頭痛 ~

この結果、首から肩にかけての筋肉が過剰に緊張して『緊張型頭痛』を起こしたり、首の中を通っている血管や神経が圧迫されて『片頭痛』を引き起こしたりします。

これは、首の疲労や緊張などが続いたり強まったりすると、頭痛の神経といわれている大後頭神経を、コワバッタ筋肉が締めつけるからです。

特に、片頭痛患者の約7割の人が、頭痛が起きる前に、片頭痛の『前ぶれ』として、首から肩にかけて“強い凝り”を感じています。

~ 体調の不調 ~

また『首こり』で、首の神経が刺激されたり、脳に流入する血行が悪化したりすると、体調を保つ自律神経に負担が増すので、体調不調も起きます。

自律神経の負担が増してオーバーワークになると、体調の維持ができなくなり、「疲れる」、「冷えを感じる」、「食欲が無い」、「眠れない」、「元気が出ない」、「イライラする」などが生じるからです。

特に『首こり』の場合、体調が不安定になると、日差しが強い時期になったり、梅雨時になったりすると、『気象病』と言われる、「頭痛」、「めまい」、「古傷の痛み」などに悩まされたり、あるいは、雨の日や雨が降る前日や、低気圧が近づくと、『天気痛』と言われる、「片頭痛」、「関節痛」などが起きたりします。

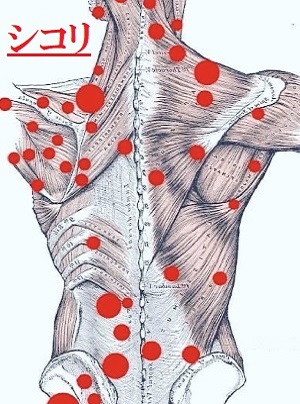

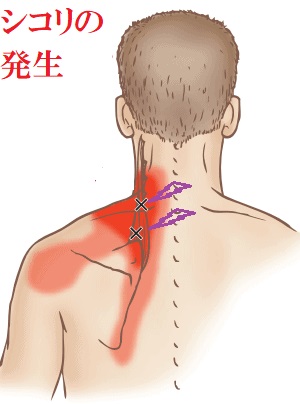

【 筋肉内のシコリ 】

~ 凝りの慢性化や強まりから ~

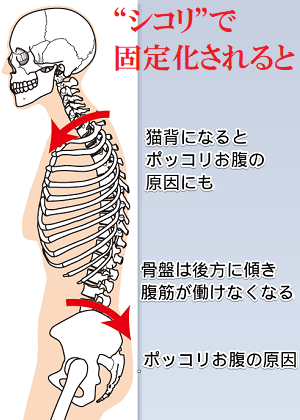

また、肩や首の凝りが長引くと、筋肉のコワバリ内に、筋肉が硬いカタマリ状になった『シコリ 』が生じて、そこからズキズキ・ジンジンする痛みが起きてくる事があります。

凝りが慢性化したり、強まったりすると、血液やリンパ液の流れが極度に悪化する為に、内部の筋肉が凝り固まった『シコリ 』が生じ、その『シコリ 』によって、神経が強く刺激されるからです。

しかも『シコリ 』は、筋肉が硬いカタマリ状になっている為に、解消しにくいので、“しつこい凝り”になります。

~ シコリによる症状 ~

これにより、筋肉内にシコリができると、『首こり』や『肩こり』の症状が強まり、長引きます。

例えば、神経への刺激が続くと、痛みの調整がうまく働かなくなるので、「頭痛」や、「頭重感」、「うなじの痛み」、「めまい」などが起きたり、あるいは、首と顔をつなぐ血流やリンパ液の流れが悪くなって、「朝から、顔がむくむ」、「顔が疲れた感じ」、「血色が悪く、顔色が良くない」などが起きたりします。

しかも“しつこい凝り”が、強まったり、ずうっと続いたりするので、自律神経の負担が増して、「うっとうしい気分」、「体調がスッキリしない」、「何となく身体の調子が悪い」、「気分が晴れない」などに悩まされます。

~ 首の制限、背中のゴリゴリ音、背中のむくみ ~

また『シコリ 』が首の筋肉内にできると、後ろを振り返る時や、道路で左右を確認する時などに、首の筋肉のコワバリが強まって、首を動かす範囲が制限される為に、身体ごと振り返るようになります。

あるいは『シコリ 』が背中の肩甲骨付近にできると、腕や肩を大きく動かした時に、肩甲骨のシコリ付近の硬くなった筋肉と肋骨が擦れ合って、ゴリゴリと摩擦音がする事があります。

そして、背中の『シコリ 』によって背中の血行やリンパ液の流れが悪化すると、背中に“むくみ”が生じ、背中が腫れぼったい感じがして、重ダルクなります。

【 当院の、首こりや肩こりの治療 】

~ ツボ治療を併用したマッサージ治療 ~

凝りの解消に、ツボを利用したマッサージ治療が、効果があり、安心して受けられる治療法として、広く利用されています。

これは、ツボが神経や血管が集まっている箇所なので、身体に異常が起きると『反応点』となり、その『反応点』に適度に刺激を与えると、痛みや違和感の減少や筋肉内の血流の改善などの『治療点』になるので、凝りの解消に、ツボを利用したマッサージ治療が適しているからです。

当院は、このようなツボの特徴を利用して、一人ひとりの症状に適したツボを探し出し、慢性化した『首こり』や『肩こり』の治療を行っています。

~ 肩こり治療、首こり治療 ~

例えば『肩こり』治療の場合、当院では『僧帽筋』の上部、中部、下部の3つのゾーンごとに、凝りや痛みを引き起こしている箇所を探し、その箇所ごとに、ツボ治療を併用したマッサージ治療で、凝りの解消を行っています。

触診して、押されるとジ~ンと響く箇所や、「痛(イタ)気持ち良い」と表現されるような、疼痛を感じる箇所から、身体の異常を知らせる『反応点(ツボ)』を確認し、そこを『治療点』としてツボ刺激を併用したマッサージ治療で、不快な凝りの解消をしています。

また『首こり』解消の治療を行う場合も、『肩こり』治療と同じように、ツボ治療とマッサージ治療を行っていますが、首の筋肉は小さくて、薄い為に、デリケートな対応が求められるので、首に現れたツボを利用する事で、限られた刺激で、効果的に、安心して治療を受けられるようにしています。

~ シコリの解消 ~

更に、ツボ治療は、筋肉内の『シコリ 』に、効果的な解消法になります。

『シコリ 』ができる箇所と東洋医療のツボの位置が、ほぼ一致しているので、反応が顕在化しているツボを確認して、適度に圧迫と柔軟化を繰り返していくと、血行が増幅する効果があるので、それによって敏感になっている神経が回復してくるからです。

更にマッサージ治療で、シコリとその周辺の柔軟性を回復させ、血行を改善していくと、『シコリ 』が形を変えながら縮小していき、それに合わせて神経の過敏状態が和らぎ、不快な痛みが減少します。

~ 体調の改善 ~

首には、脳に通じる神経や血管が通っているので、首の筋肉に異常なこりが発生すると、痛みや不快感だけでなく、自律神経に悪影響が出て、さまざまな不定愁訴が生じます。

当院は、首や肩の痛みや不快感の解消の為に、ツボ治療を併用したマッサージ治療と“肩甲骨はがし”を組み合わせて、神経や血管が圧迫されている箇所を解消し、敏感になっている神経を鎮め、体調の改善を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連するこり・しこりなどの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)