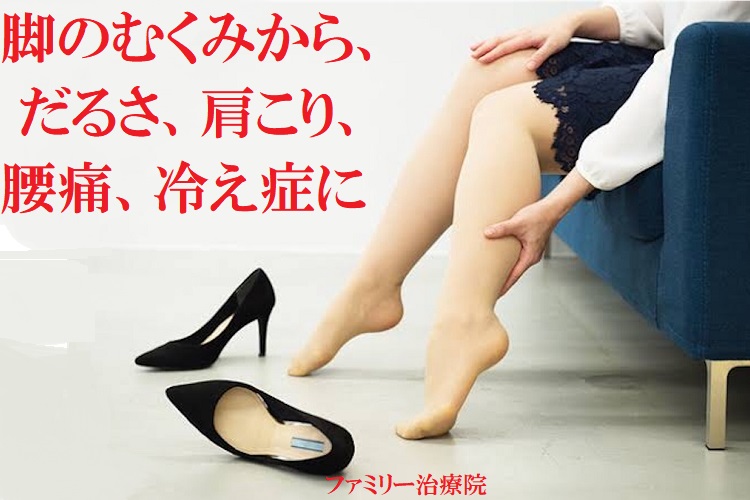

「足元の“おしゃれ”と“スタイルアップ”に、ブーツを履きたい!」と、ブーツは多くの女性から人気がありますが、脚が動きをブーツで制限されて血行やリンパ液の流れが悪くなると、思いもしなかった、脚のむくみや冷えを引き起こします。

しかも、毎日のデスクワークや疲れなどで脚の筋肉が弱ると、脚の血液を押し上げる『筋肉ポンプ』の働きが低下するので、脚を温めたり、揉んでみたりしても、なかなか脚の冷えやむくみが治らなくなる上に、冷えとむくみが互いに影響して、更に症状を悪化させます。

このような脚の冷えやむくみの改善には、脚に溜まった血液を押し上げる『筋肉ポンプ』を活発にする事が必要なので、脚から腰にかけての、神経や血管が集まっているツボを利用して脚の筋肉の弾力性と柔軟性を回復させると、血液とリンパ液の流れが高まり、冷えやむくみを解消したり、脚の不快感を和らげたりする効果があります。

【 ブーツで、脚に冷えが… 】

~ ブーツ人気と、脚の冷え ~

ブーツは、1960年代始めに、ミニスカートの流行に合わせて注目され、その後、歌手の安室奈美恵さんの「アムラーファッション」で“ロングブーツ”が流行した事で人気が高まり、今でも、足元を引き立てるファッション性と脚を温かく保つ最適なグッズとして、脚光を浴びています。

最近では“ロングブーツ”でも、「歩きやすく」、「履きやすく」する為に、伸縮性に優れた素材になっていたり、広めの履き口になっていたり、サイドジッパーが付いたりします。

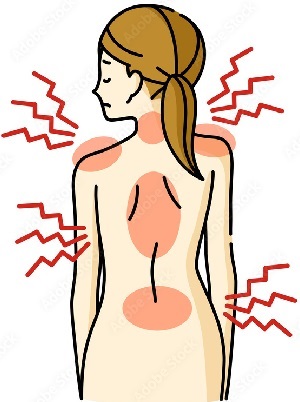

ところが、「見た目が良く」、「暖かいはず!」と思って、寒さを感じる時期に、膝から下がスッポリと覆われるブーツを履いていると、次第に足が冷えたり、足先にジーンと痺れるような冷たさを感じたりして、耐えられなくなり、「早くブーツを脱いで、足の指を温めたい!」となる事があります。

~ 脚の血行悪化 ~

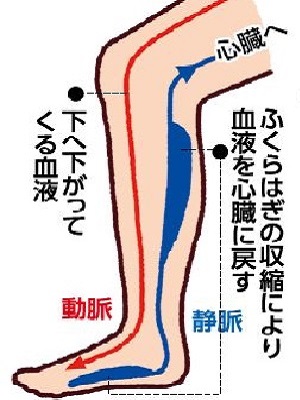

これは、膝から下がスッポリと覆われるブーツを履いていると、「歩きやすく」、「履きやすく」なっていても、膝と足首の動きが制限されて脚の筋肉が動きづらくなるので、脚に集まった血液を心臓に送り返す『筋ポンプ』の働きが低下して、脚の血流が悪くなるからです。

しかも、脚に溜まった血液やリンパ液が、冷たい外気やクーラーの冷気などで冷やされ続けたり、脚の血流が悪化して心臓からの温かい血液が足元に十分に届かなくなったりするので、「ブーツを履いているのに、足先がヒンヤリと冷たい!」という状態になります。

更に、脚が冷やされて、毛細血管の柔軟性が無くなって血流が低下すると、血管がいびつに歪んで蛇行が起きたり、血流の悪化で血管の内部が詰まったりするので、ますます脚の血流の悪化と冷えが増すようになります。

~ 足裏からの汗 ~

また、ブーツを履いているうちに足が冷たくなる別の大きな原因として、足裏の汗腺は背中や胸の5~10倍もあるので、足裏から「1日にコップ約1杯分の汗をかく」と言われるほどの多量の汗が出る事と、ブーツを履いている為に、それらの汗を外に排出できなくなる事があります。

この結果、足裏から出た多量の汗で足がしっとりと濡れて、足の温度を下げてしまい、更に、しっとりと濡れた足が冷たい外気やクーラーの冷気で冷やされるので、極度に足を冷やしてしまいます。

更に、寒さを感じて足の筋肉が緊張すると、発汗を促す“発汗反応”が働くので、ますます足裏から多くの汗(緊張汗)が出て、足を冷やし続ける事になります。

【 脚の、むくみ 】

~ むくみの発生 ~

また、ブーツを履いていると、脚に“むくみ”が起き、「脚がむくんで、締め付けがきつくなった」、「脚のむくみで、脱げなくなった」、「脚が、ダルクなって重くなった」などが起きます。

これもブーツで、脚の筋肉の動きが制限されて血液やリンパ液を流す『筋ポンプ』の働きが低下すると、滞った血液やリンパ液から水分が皮膚の下に滲み出し、溜まるからです。

しかも、むくみの水分の中に“老廃物”が多く含まれているので、神経を刺激して、「ムズムズする」、「カユイ感じがする」、「脚がほてった感じ」などの不快感が生じます。

~ 脚の冷えと、むくみ ~

また、脚の“むくみ”は、日々の疲れ、運動不足、座りっぱなしなどで、脚に冷えが生じていると、ブーツを履いた時に“むくみ”が起き易くなります。

これは、脚の『筋ポンプ』の働が低下していると、「脚の冷え → 血の巡りが悪くなる → むくむ → むくみで余計に血の巡りが悪くなる → 脚の冷えが強まる→ 更に血の巡りが悪くなる」と、冷えとむくみが互いに影響するからです。

この為、筋肉量の少ない女性は、脚の『筋ポンプ』の働きが低下して脚の血行が悪くなると、「脚の冷えから、脚のむくみ」、あるいは、「脚のむくみから、脚の冷え」が起き易くなります。

~ さまざまな不快な症状も ~

更に、冷えとむくみによって身体の神経が敏感になると、緊張を高める交感神経が刺激されるので、身体に、さまざまな症状が現れます。

よくある症状が、「脚の冷えやダルサで眠れなくなる」、「少し歩くと、足に痛みがしてくる」、「足底が痛む」、「足にしもやけができ易い」などです。

しかも、重力の影響で身体の血液の約7割が下半身に集まるので、脚の血行が悪化すると、身体全体の血液循環が悪くなって、「腰のダルサや痛み」、「疲れ易くなる」、「身体の節々(ふしぶし)の痛み」などが起きたり、更に、血行の悪化と自律神経の乱れで「高血圧」が起きたりします。

【 回復の為に 】

~ 脚の筋肉が弱っていると ~

このように、毎日のデスクワークや疲れなどで脚の筋肉が弱ると、脚の冷えやむくみが起き易くなったり、繰り返したりする上に、脚・腰の筋肉の働きも弱ったり、全身の血行が悪くなったりします。

この結果、「脚のむくみで、歩きにくい」、「身体がだるい、重い」、「疲れが取れにくい」など、病気ではなくても、さまざまな症状に悩まされます。

この為、脚の冷えやむくみの初期症状に気付いたら、症状を悪化させない為に、脚の疲労やコワバリを解消して、脚の『筋ポンプ』を回復させる事と、足関節や膝関節の柔軟性を取り戻して、関節部分の血行とリンパ液の流れを改善する事、そして更に、疲労や緊張で高ぶっている脚の神経を和らげる事なども必要です。

~ ふくらはぎの筋肉や膝裏の確認 ~

しかし、脚の『筋ポンプ』活動が低下して、脚の血行が悪くなってくると、自分で改善や予防をするのは、なかなか困難です。

脚のふくらはぎや膝裏が見づらい上に、ハッキリとした痛みや違和感などが無いので、ふくらはぎの筋肉や膝裏の筋肉の状態を確認するのが難しく、その上、自分のふくらはぎや膝裏をストレッチしたり、セルフマッサージをしたりするのが、やりにくいからです。

この為、「筋肉がコワバッテいる箇所や、血行の悪化箇所が分からない」、「気になる痛みや違和感などがあっても、その箇所を特定するのが難しい」となって、「“とりあえず”のストレッチやセルフマッサージ」とか、「自分の“見当”でケア」となりがちです。

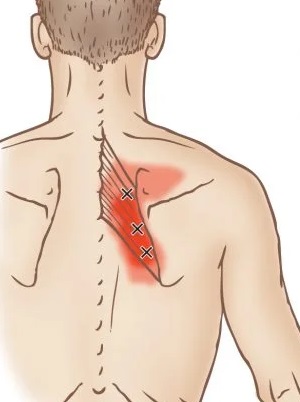

~ 腰とお尻の筋肉も ~

また、脚の血行改善には、脚だけでなく、腰とお尻の筋肉もシッカリとほぐす事が必要です。

お尻と腰の筋肉は、上半身の重さをジッと受け止め続けているので、立っている時間が長かったり、座りっぱなしでいたり、身体に疲労や緊張が強まっていたりすると、お尻と腰の筋肉がコワバッテ、筋肉内の血管を圧迫するようになり、下半身の血流を悪化させるからです。

この為、腰とお尻の筋肉のコワバリ箇所を確認して、これらの箇所の柔軟性を回復させて、血行を取り戻す事が必要です。

【 当院の、脚の冷えやむくみの治療 】

~ ツボ治療を加え ~

当院では、脚のむくみや冷えに対して、マッサージ治療とツボ治療で、確認や解消を行っています。

ツボは神経や血管が集まっている箇所なので、身体に不調があると、反応点として、関係する特定のツボに痛みやコワバリとなって現れ、更に、この顕在化したツボが治療点となって、筋肉のコワバリやコリを解消させたり、滞っている血行を回復させたりするので、脚のむくみや冷えの改善に効果があるからです。

しかも脚や腰には、昔から、身体の不調時に利用されているツボがあるので、脚や腰に反応が現れたツボを確認して、体調や体質に合わせて刺激を加えると、回復効果を高める事ができます。

~ 下半身の血行回復で体調の改善に ~

また、下半身の血行が改善されると、体調も改善されます。

重力の影響で、下半身に全身の70%の血液が集まるので、下半身の血行が回復すると、全身の血液循環が改善して、隅々まで血液が行き渡るようになり、「肩が凝る」、「疲れ易い」、「ダルイ」、「食欲がない」、「眠れない」、「イライラする」、「元気がない」、などが解消されるからです。

しかも、全身の血液循環が改善して、隅々まで血液が行き渡るようになると、身体の回復力も高まるので、「何となく身体の調子が悪い」といった不快感が和らぎ、身体がスッキリしてきます。

~ ストレッチを加えて ~

また、当院では、脚のむくみや冷えの回復効果を高める為に、下半身のコワバッテいる部分にストレッチを加えています。

これは、血液を心臓に戻すには、筋肉のポンプ活動が重要なので、筋肉の弾力性や柔軟性を高めるだけでなく、筋肉の伸び縮み運動を回復させ、活発化させる事が必要になる為です。

特に、座っている事が多かったり、歩く事や立っているのが長かったりすると、股関節やお尻の筋肉が硬くなって、血行が悪化するので、腰から股関節にかけてのコワバリやコリをチェックして、コワバッテいる部分にストレッチを加えて柔軟性を回復させると、血行改善の効果が大きくなります。

~ 施術時間は15分から ~

脚のコーディネートにブーツが欠かせませんが、ブーツを履き続けていたり、靴下を重ね履きして、膝上まであるロングブーツを履いていたりすると、脚にむくみや冷えが起き、体調の不調も起き易くなります。

当院は、脚のむくみや冷えの改善と、身体の不調を解消させる為に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療とツボ治療を利用して、身体の回復力を高め、体調の改善を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や不快感などの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-8.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)