「階段を上るのがつらい」、「長く歩けなくなった」、「歩くスピードが遅くなった」、「つまずく不安を感じる」などが起きると、加齢や運動不足などで、脚・腰の“筋力の低下”が気になりますが、脚の“血行悪化”によっても、同じような、脚・腰の疲れ易さや筋力の低下現象が起き、更に、体調の不安定も引き起こします。

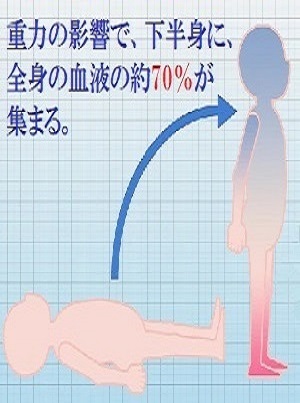

これは、重力の影響で、全身の血液の約7割が下半身に集まるので、脚の“血行悪化”によって筋肉の働きが弱くなり、脚・腰の疲れ易さや筋力の低下が起きるだけでなく、身体の血液循環に影響して血行が悪くなるからです。

この為、「身体にダルサや疲れが続く」、「何となく身体の調子が悪い」などがあり、更に、「脚と腰に疲労やダルサを感じる」、「脚にむくみがある」などもある場合は、加齢や運動不足などによる脚の“血行悪化”を考えて、腰・膝・脚・足首などの筋肉コワバリと血行をチェックして、回復させる事が勧められます。

【 脚の血行悪化で、身体に影響が 】

~ 老化は、脚(足)から ~

脚・腰が弱ってくると、昔から『老化は、脚(足)から』と言われるように、脚・腰の運動能力の低下だけでなく、身体を不安定な状態にします。

これは、脚・腰が丈夫で、思うように歩いたり、走れたりする人は、活動的に身体を動かす事ができるので、全身の血液循環も活発な状態に保たれ、身体を健康に維持できるからです。

しかも毎日、活動的に身体を動かす事ができると、脳の働きや、脳から筋肉への神経の働きが活発に保たれるので、身体の動きを調整する柔軟性や敏捷性も維持されて、活動的に毎日を送れます。

~ 脚の血行悪化 ~

ところが、加齢や運動不足などで、脚の血行が悪くなると、酸素や栄養分の供給不足が生じたり、老廃物が排出されづらくなったりするので、筋肉が弱って、持久力や瞬発力が無くなったり、運動神経の働きがニブクなったりします。

この結果、「それほど歩かないのに、脚が疲れる」、「脚の支える力が弱って、階段の下りが不安」、「一緒に歩いても、遅れ気味になる」、「つまずき易い」などが現れます。

これらの脚・腰の疲れ易さや筋力の低下は、50~60代の中高年以降になると現れるようになり、特に、立ったり座ったりする動作がサッとできなくなり、脚・腰の筋力の衰えを感じるようになります。

~ 不快感、痛み、面倒臭さ ~

そして、この状態が続くと、筋肉内に疲労物質が溜まり、神経の痛みの調整がうまく働かなくなってくるので、脚・腰に不快感や痛みが生じ始め、身体も不調を感じるようになります。

例えば、「いつも腰にダルサを感じる」状態になる上に、立ち上がりや座る時に、脚や腰に“軽い痛み”を感じ始め、そして次第に、「身体に疲れを感じ易い」、「背中や肩が重く感じる」、「動作がニブクなった」などに気付くようになります。

更に、これら疲労感や不快感などで、体調を保っている自律神経の負担が大きくなると、身体を動かす事に「面倒」と感じたり、身体の不調感から、「集中力が続かない」、「気力がわかない」、更に、「疲れ易くなる」、「イライラ感が増す」などが起きたりします。

【 全身の血液の約70%が下半身に 】

~ 血液を心臓に戻す為に ~

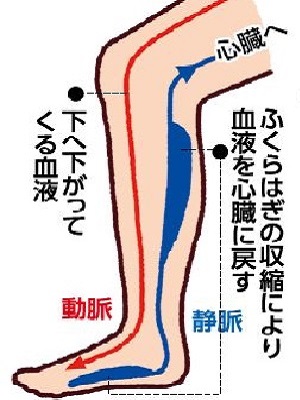

脚・腰の下半身には、重力の影響で、全身の血液量の約70%が集まる為に、下半身に集まった大量の血液を心臓に戻すには、重力に逆らって押し上げる事が必要になります。

しかし、脚の静脈は、動脈と違って、心臓と直接つながっていない上に、心臓から遠く、血液を流す血管の力が極めて弱いので、心臓に戻す事ができません。

この為、①人間独特に発達した“ふくらはぎ”の強力なポンプ(還流)活動と、②心臓方向に流れる血液の逆流を防ぐ弁で、下半身に集まった大量の血液を心臓に押し戻しています。

~ 脚の筋力が弱まると ~

しかし、加齢や運動不足などで脚の筋力が弱くなると、“ふくらはぎ”のポンプ(還流)活動も弱くなるので、脚に“血行悪化”が起きます。

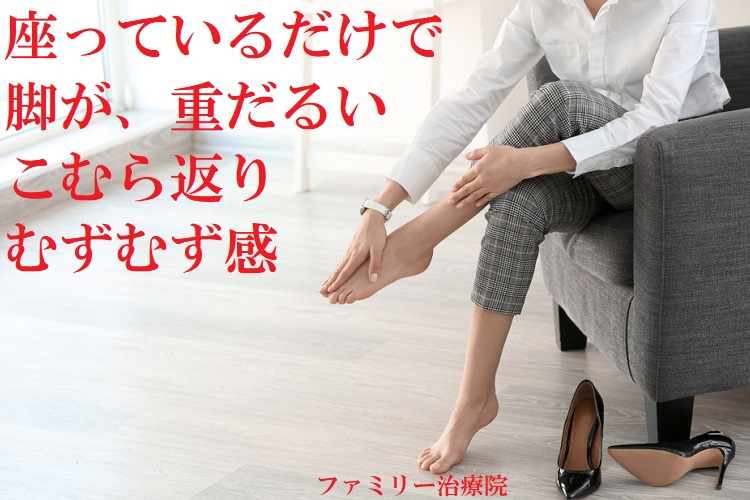

特に、中高年になって一日中座り続けて仕事をしていたり、在宅ワークが多くなって身体を動かす事が少なくなったりすると、脚の筋肉の働きが低下するので、血液を心臓に押し戻すポンプ活動の働きが弱まり、脚にむくみが生じたり、脚に冷えが起きてきたり、「脚がむくんで、ダルクなる」といった症状が現れます。

更に、脚の“血行悪化”で筋力も弱くなるので、「歩いていると、足が前に出づらくなった」、「長く歩けなくなった」、「階段を上るのがつらくなった」、「歩いた後、脚がダルクなる」などが起きます。

~ 身体の血液循環の悪化 ~

しかも、下半身に全血液量の70%が集まるので、脚の“血行悪化”によって、身体全体の血液循環が悪化し、いろいろな症状が現れます。

例えば、座り仕事を続けていると、「腰の疲労感が続く」、「脚や腰の筋肉がコワバル」などが起き、更に、全身の血液循環も悪化してくるので、「背中や肩が重い感じ」、「何となく身体の調子が悪い」といった状態が起きます。

そして、このような状態が続くと、体調を保つ自律神経の負担が大きくなって、「身体の疲れやダルサに悩まされる」、「肩こりや腰痛を繰り返す」、「イライラする」、「血圧が高くなる」などが起きたり、身体の平衡感覚が維持できなくなって、「ソファからパッと立ち上がった時に、思わず、フラフラとする」とか、「しばらく立っていたり、歩いていたりすると、めまいや立ちくらみがする」などが起きたりします。

【 脚の血行促進 】

~ 足湯 ~

昔は、脚・腰や身体の疲労やダルサを和らげる為に、農作業を終えた後や、長く歩いた後などに、手軽な疲労回復手段として“足湯”を利用していました。

例えば、家に戻ってから、暖かい湯で脚の汚れを洗い落とし、脚の血行を回復させると、脚の疲労が解消されてくるだけでなく、上半身の血行も良くなるので、リラックスした気分になれるからです。

このような“足湯”は、奈良時代に「元気を取り戻す入浴法」として知られていて、その後、江戸時代になって「健康維持のための習慣」として広まり、現在でも、オフィスでジッと座り続けて身体に疲れを感じた時などに、簡単に心身をリフレッシュする方法として、『フットバス(足湯)』を使って、脚の血行を高める方法が紹介されています。

~ 脚のマッサージ ~

また、脚・腰や身体の疲労やダルサを和らげる為に、脚のマッサージがあります。

脚のマッサージで、脚の筋肉のコワバリを解消して、弾力性や柔軟性を回復させると、脚の血行がスムーズになって身体の血液循環が良くなり、身体の隅々にシッカリと血液が届けられるからです。

しかも、手や足の指は神経が敏感なので、“足”のマッサージをする事で刺激が脳に伝わって、脳の働きの維持や活発化が期待できるとも言われます。

~ 脚・腰のマッサージの難点 ~

このように、脚・腰が疲労している時に、脚・腰の血行を良くすると、脚・腰の疲労回復だけでなく、身体の疲労回復や身体の不調解消などの、いろいろな効果があります。

この為、脚・腰に疲労や緊張を感じている場合は、脚・腰の筋肉のコワバリ箇所や、鬱血(うっけつ)している箇所を確認して、解消させる事が必要です。

しかし、脚の裏側や腰は、自分で確認しづらく、セルフマッサージも困難なので、脚・腰の筋肉のコワバリや鬱血が残っていたり、十分でなかったりすると、効果が無かったり、すぐに、元の疲労状態に戻ったりします。

【 当院の、疲れた脚の治療 】

~ ツボ治療とマッサージ治療 ~

当院は、身体の疲労や不調の解消に、マッサージ治療にツボ治療を加えて、気付きにくい筋肉疲労箇所や血行悪化箇所のチェックと、それらの改善と回復を行っています。

ツボは、神経や血管が集まっている箇所なので、脚に不調が生じると、関係する特定のツボに痛みや硬さとなって現れて、脚に異常が起きている事を知らせてくれるだけでなく、反応が現れたツボに適切な刺激を与えると、その刺激に順応して、脚の筋肉内の血流が改善し、痛みや違和感が減少する効果があるからです。

また、マッサージ治療を利用すると、筋肉のコワバリ解消や血行の促進に効果があるので、脚に溜まった血液を心臓に押し戻す筋肉のポンプ作用を活発化させる効果があります。

~ 滞っている血液やリンパ液が押し出されて ~

この為、当院は、脚の疲れやダルサなどの改善効果を高める為に、ツボを利用した触診を行い、一人ひとりの症状に合わせて、身体の調子(治る力)を上げていく治療を行っています。

例えば、疲労や緊張などで、痛みや硬さとなって現れているツボを確認し、そのツボを刺激すると、血液を流す筋肉のポンプ作用が活性化し、滞っている血液やリンパ液が押し出されて、脚のむくみや疲労を解消させるだけでなく、それによって、身体全体の血液循環の改善になります。

また、ツボ刺激で、血液を流す筋肉のポンプ作用が活性化すると、血液やリンパ液の流れを増幅させて、周囲の神経の興奮を緩和する効果があるので、脚や腰の不快感や痛みが和らいで解消する効果もあります。

~ リフレッシュ効果 ~

更に、脚の血液の血行が回復してくると、身体の疲れが解消され、リフレッシュ効果が得られます。

脚の筋肉は、他の筋肉と違って、絶えず下から身体を支えながら、立つ、歩く、座るなど、いろいろな運動を行っているので、脚のコワバリが解消されて血行が良くなると、全身の血液循環が良くなり、全身の体調改善につながる為です。

例えば、PCの前に1日中座ってデスクワークをしていたり、長時間の立ち仕事をしていたり、加齢や運動不足で脚の働きが弱っていたりして、脚・腰に重ダルサや疲労を感じている時に、ツボ治療とマッサージ治療で脚の疲労や緊張を解消させると、脚・腰の違和感や不快感の解消に効果的です。

~ 身体の疲れや緊張の回復に ~

若い人でも、脚の疲れをそのままにしていると、身体の血液循環に影響して、身体の不調を起こす原因になるので、脚の血行悪化を起こしている箇所を確認して、解消させる事が大切です。

当院は、東洋医療をベースにしたマッサージ治療によって、下半身の、①筋肉のコワバリ解消、②血行を悪化させている箇所の改善を行い、身体の疲れや緊張の回復を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する疲労やだるさなどの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)