運動不足や加齢などで、ふくらはぎの筋肉の働きが弱ってくると、脚の“むくみ”に加えて、脚に「ダルサ」、「疲れ」、「冷え」などが起き、更に、腰痛、身体全体の疲労感、高血圧化なども起きます。

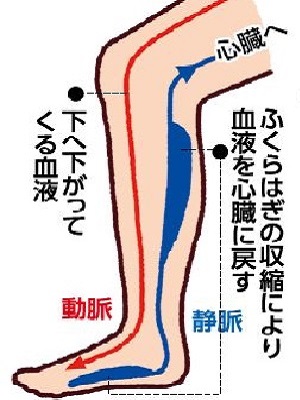

下半身には、重力の影響で、身体全体の血液のうち約7割が集まるので、ふくらはぎの筋肉の働きが弱って、下半身に集まった血液を上半身に戻す力が弱ってくると、身体の血液循環が悪化し、循環器系の症状が現れてくるからです。

この為、脚にむくみが生じ、身体に不調を感じる場合は、脚の血流改善と体調の回復の為に、身体に生じたコワバリ箇所と血行の悪化箇所をチェックして回復させ、そして、気になる痛みや不快感などを解消する為に、血行の悪化によって敏感になっている神経を和らげる事が大切です。

【 脚のむくみと、不快感 】

~ 筋肉ポンプの低下 ~

毎日の座り仕事や立ち仕事が続いて、身体を動かす事が少なくなると、脚の血行が悪化して“むくみ”が生じ、脚の「腫れぼったさ」や「疲れやダルサ」などを感じるようになります。

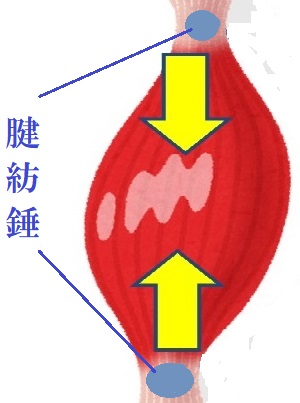

本来ならば、下半身に集まった血液は、静脈内の血液の逆流を防ぐ弁の働きと、『第二の心臓』と言われる“ふくらはぎのポンプ作用”の働きで押し上げられるので、身体の血液循環が保たれます。

ところが、中高年になって脚の筋力が弱ったり、毎日の仕事や生活で脚を動かす機会が少なかったりすると、脚に集まった血液を押し上げる筋肉のポンプの力が弱くなる上に、血液を心臓に戻す静脈には血液を流す働きがほとんど無いので、脚に集まった血液が心臓に戻りづらくなります。

~ 脚のむくみ ~

この結果、下半身の血液が戻りづらくなって、血液量が増えると血管内の血圧が上がるので、血液中の水分が脚の皮下に押し出されて溜まり、むくみが生じて腫れぼったい感じになります。

女性は筋肉量が少なく、脚の血液を上に押し戻す力が弱いので、仕事で座っている時間が長く続いたり、何かのキッカケで女性ホルモンの分泌が乱れたり、クーラーの影響や服装などで身体が冷えたり、脚を締め付けるようなストッキングを履いていたりすると、脚の血行が悪くなって、むくみが起き易くなります。

しかも、ハイヒールを履いていると、ふくらはぎの筋肉の伸び縮みが十分にできなかったり、足裏の動きが制約されたりするので、ますます、筋肉の血液を流す働きが悪くなります。

~ むくみ症状 ~

むくんだ脚を触ってみると、脚の表面がパンパンに膨らんで、皮膚が張りつめているように感じますが、実際は、血流の悪化で皮下に水分が溜まって、脚の皮膚が膨らんだ状態なので、むくんだ箇所を指で押すと、皮膚がへこんで、押した跡(圧痕)が残って消えなくなります。

また、脚にむくみが生じると、皮下に溜まった水分中に、多くの“老廃物”が含まれているので、周辺の神経を刺激して、脚に「うっとうしい感じ」、「ムズムズ感」、「かゆみ」、「ほてり」などの不快感が生じます。

しかも、脚の血行低下によって、「脚のダルサ」、「疲労感」、「脚の重たい感じ」などに悩まされたり、炎症が起きて、かゆみや湿疹などにも悩まされたりします。

【 そして、腰痛、疲労感、高血圧に 】

~ 腰のダルサや痛み ~

脚にむくみが続くと、腰も、「ダルサ」や「疼くような痛み」を感じます。

脚の血行が悪化すると、下半身の血液中に疲労物質や老廃物が溜まり、そして、必要な酸素や栄養が不足するので、脚だけでなく腰の神経も刺激して、ダルサや疼くような痛みが生じるからです。

また、ふくらはぎと腰は離れていても、姿勢や動作を保つ為に互いに影響し合うので、ふくらはぎの筋肉が弱ると、その分、腰部や骨盤の負担が大きくなり、腰に「ダルサ」や「痛み」が起きる原因になります。

~ 自律神経や血液循環に影響して ~

しかも、ふくらはぎの筋力が弱って、下半身に集まった血液を心臓側に戻す力が低下すると、身体全体の約7割の血液が下半身に集まっているので、身体の血液循環が悪くなり、身体全体がダルイ感じになったり、身体が疲れ易くなったりします。

また、これらによって自律神経の負担が増すと、身体の調子を整える働きに支障が生じて、「肩がこる」、「脚が冷える」、「食欲がない」、「眠れない」、「イライラする」、「元気が出ない」などが起きます。

更に、身体の血液循環が悪化すると、身体のいろいろな所に、血液中の水分が血管外に浸み出して溜まり易くなるので、「朝、目が覚めて鏡を見たら、まぶたが腫れている!」とか、「ずうっとデスクワークをしていて、鏡を見たら顔がむくんでいる!」、「指がむくんで、指輪がはずれない!」などが起きます。

~ 血圧上昇 ~

また、加齢や運動不足が続いて、下半身に溜まった血液を上半身に押し戻す働きが弱った状態が続くと、血圧上昇の原因になります。

下半身の血液が心臓に戻りにくくなると、自律神経がその状態を察知して、心臓から“より強い力(高血圧)”で血液を送り出すようになるので、これによって血圧が高まるからです。

この結果、チョッとしたストレスや疲労がキッカケになって、急に血圧が上がったり、あるいは、血圧の高い状態が慢性化したりします。

【 運動を行う前に、柔軟性の回復を 】

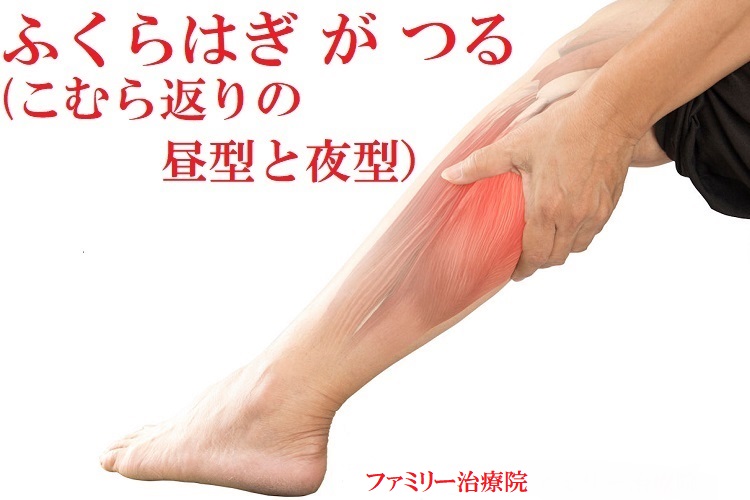

~ ふくらはぎの太い筋肉 ~

ふくらはぎの太い筋肉は、犬や猫などの四つ足動物には無く、人が直立歩行をしたり、脚に溜まった血液を心臓に送り返したりする為に、後からできあがった、2足歩行の人間だけの独特な器官です。

しかし、人間だけの独特な器官であっても、ふくらはぎは筋肉なので、鍛え(使い)続けないと、脚や腰の筋肉が弱って、身体の安定を保つ働きが弱ったり、下半身の血液が上半身に戻りづらくなったりします。

この結果、「立っていたり歩いたりするのが、つらい」、「歩くのが億劫」、「歩くのが遅い」、「歩幅が狭く、前傾姿勢になる」などが起きると、足腰の筋肉の働きが弱ってきたサインなので、そのままにしていると、下半身の血液が上半身に戻りづらくなり、循環器系の不調が起きるようになります。

~ ストレッチや運動 ~

この事から、脚のふくらはぎの“むくみ”に気付いたら、脚と腰の筋肉のコワバリ箇所と、血流の悪化箇所を調べて、筋肉の働きと血行を改善する事が大事です。

例えば、昔の人は“経験的”に、脚の疲労が全身に及ぶ事を分かっていたので、一日の農作業が終わった後や、長旅をした後に、脚の血行を『足湯』で回復させて、脚の疲労が全身に影響するのを防ぐようにしていました。

今は昔と違って、脚の疲労だけでなく、長時間のデスクワークによる疲れ、睡眠不足、そして、中高年になって運動不足になっていると、脚の血行が悪くなって、脚のふくらはぎに“むくみ”が生じ、身体に疲労や不調感が起きてくるので、脚に疲れやダルサを感じる場合は、ストレッチや運動で身体の血流を良くして、老廃物の排出を高める事が大切です。

~ 運動を行う前に ~

しかし、運動不足や加齢などで、身体の柔軟性が失われていると、ストレッチや運動がしづらくなるだけでなく、後になって疲労感やダルサが強くなったり、筋肉痛が起きたりします。

特に、ふくらはぎの筋肉の柔軟性が失われていると、太ももの筋肉やお尻の筋肉がコワバッテいる事が多いので、脚・腰のストレッチや運動が困難になります。

この為、運動を行う前に、ふくらはぎの“弾力性と柔軟性”を回復させる事と、太ももとお尻の筋肉のコワバリ箇所や血行悪化箇所のチェックを行い、それらを改善し、敏感になっている神経を鎮める事が必要です。

【 当院の、“むくみ”治療 】

~ ツボ治療を加えて ~

当院では、脚のふくらはぎの“むくみ”や、腰痛、高血圧などに対して、マッサージ治療にツボ治療を加えて、血行の改善と、体調の回復を行っています。

マッサージ治療とツボ治療は、昔から、疲労や緊張などの慢性化による血行の悪化に対して、体調や症状に合わせて身体の調子(治る力)を上げて、効果を発揮しているからです。

特にツボは、神経や血管が集まっている箇所なので、身体に不調が起きると、関係する特定のツボに痛みや硬さとなって現れて、異常が起きている事を知らせてくれるだけでなく、反応が現れたツボに適切な刺激を与えると、その刺激に順応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果があります。

~ 脚のツボ ~

しかも、脚には、筋肉の働きを回復させたり、血行を促進したり、神経を和らげたりする多くのツボがあるので、脚の筋肉のコワバリを改善したり、悪化している血行を回復させるのに適しています。

例えば、脚や腰のツボの中で、疲労や緊張などによって顕在化しているツボを刺激すると、その刺激に反応して脚の筋肉の働きが回復し始めたり、滞っていた血行やリンパ液の流れが改善したりするので、脚のむくみや疲労の解消に効果があります。

この効果から、俳人の『松尾芭蕉』は、脚の疲労回復や、滞った血行やリンパ液の流れの改善に、脚の『足三里』のツボを刺激しながら、全国を旅したと言われています。

~ 無理の無い状態で、抵抗感もなく ~

当院では、ツボ治療をマッサージ治療に組み合わせて行っているので、患者にとって無理の無い状態で、抵抗感もなく、筋肉のコワバリ解消や血行改善ができます。

これによって、滞っている脚の血行を改善していくと、脚のむくみの回復だけでなく、老廃物が減少して神経の興奮が鎮まってくるので、不快な下半身のダルサや疲れが解消されます。

また、下半身のダルサや疲れが解消されてくると、脚や腰の動作が行い易くなるので、ストレッチや運動、そして、体調の改善に効果的です。

~ 体調の改善に ~

運動不足状態に加えて、毎日の疲労や緊張、睡眠不足、冷え、運動不足などが続くと、身体の回復力が低下するので、脚のむくみが慢性化し、更に、腰痛や高血圧を引き起こします。

当院は、マッサージ治療にツボ治療を加えて、体調や体質に合わせて身体の調子(治る力)を上げていく事で、脚の血流改善と共に崩れかかった身体のバランスを整え、体調改善を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や、不快感などの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-5.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-7.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)