胃は、疲労やストレスの影響で、下痢や便秘を起こしたり、痛くなったり、食欲が無くなったりしますが、耳も疲労やストレスの影響を受ける器官なので、「急に耳が聞こえづらくなる」、「耳鳴り」、「めまい」などが起きます。

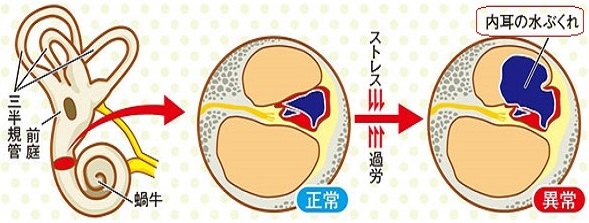

これは、耳の奥を流れているリンパ液が極めて微量で、しかも、微妙なリンパ液の産生と吸収で調節されているので、ストレス、睡眠不足、疲労などでリンパ液の調節が崩れると、リンパ液の流れが悪くなって耳の奥に“むくみ”が生じ、耳の奥の神経が圧迫されて『聴覚』や『平衡感覚』に異常を起こしてしまうからです。

症状を改善するには、耳の奥のリンパ液の流れを安定させる事が必要なので、疲労やストレスなどで生じた首や肩などの“コワバリ箇所”をチェックして解消し、首から耳の血液やリンパ液の流れを回復させ、更に、身体の緊張や疲労を回復させて、敏感になっている神経を和らげる事が大切です。

【 耳がストレスを受けて 】

~ 勝手つんぼ、勝手耳 ~

落語や芝居の中で、自分にとって都合の悪い話になると、なぜか、急に耳が聞こえなくなる老人が出てくる事があります。

ところが、自分にとって都合の良い話になると、急に耳が良く聞こえるようになって、にじり寄って、何度も相ヅチを打ったり、さかんにうなずいたりします。

この老人のように、自分にとって都合の悪い話になると、急に聞こえなくなるのを『勝手つんぼ』と言い、反対に、自分にとって都合の良い話になると、急に聞こえるようになるのを『勝手耳』と言います。

~ 気持ち的に聞こえなく ~

落語や芝居の笑い話ではなく、実際に、肉体的や精神的な疲労やストレスなどがキッカケとなって、耳が急に聞こえなくなる事があります。

これは、大きな心理的ストレスを受けて、精神的な苦痛に耐えられなくなると、“気持ち的”に、「もう一切、その話を聞きたくない」という心境に追い詰められて、聞こえなくなってしまうからです。

例えば、仕事や家庭などで思いもよらない大きなストレスを感じた時とか、親しい人を亡くした時、あるいは、家族や友人などと心理的な葛藤が生じた時や、失恋して落ち込んだ時のように、大きな心理的ストレスを受けた事で、急に耳が聞こえなくなる事があります。

~ 心因性難聴 ~

このように、大きな心理的ストレスを受けた事で、無意識のうちに耳の機能が低下して、聞こえなくなる状態を『心因性難聴』と言います。

『心因性難聴』は、耳が聞こえなくなったり、聞こえにくくなったりする以外にも、耳の中で「キーン」、「ピーン」といった『耳鳴り』がしたり、耳の詰まった感覚や閉塞感が生じたり、更に、身体がフラフラして『めまい感』が起きたりする事があります。

『心因性難聴』は“本当に聞こえなくなる”のではなく、疲労やストレスなどによる「心の病による難聴」なので、「強いストレスや不安を抱えている」、「ずうっと疲労が身体に溜まっている」、「寝不足が続いている」などの場合に起き、20~50代の男女に発症が多くなっています。

【 耳の奥のリンパ液の流れの悪化から 】

~ むくみによって、耳の神経を圧迫 ~

このように、心身のストレスや疲労によって、耳の働きに異常が起きるのは、耳の奥(内耳)で流れているリンパ液が、極めて微量で、微妙な産生と吸収のバランスで保たれているので、ストレス、睡眠不足、疲労などが続くと、その影響で、耳の奥のリンパ液の微妙な調節がうまく働かなくなってしまうからです。

その上、耳の奥の構造が非常に複雑な構造で、しかも内部が迷路のようになっているので、リンパ液の調節が崩れると流れにくくなります。

この結果、リンパ液が溜まってしまうと“むくみ(リンパ水腫)”が発生して、耳の神経を圧迫する状態になるので、音を聞く『聴覚機能』や、身体のバランスを保つ『平衡感覚機能』に、異常が起きます。

~ 聴覚機能の異常 ~

例えば『聴覚機能』に異常が起きると、「耳がこもったようになって、詰まった感じがする」とか、「人の声や音が響いて、歪んで聞こえる」といった症状が、よく起きます。

他にも、次のような「聞こえにくい」とか、「聞こえづらい」などの症状が現れます。

① 耳に水が入ったような感じ

② 耳鳴りがする

③ 音の聞こえ方がいつもと違う

④ ふだんと比べ、何だか音が聞こえにくい

⑤ 電話で、相手の声が聞こえにくい

⑥ 耳に違和感がする

~ 平衡感覚機能の異常 ~

また、耳に、身体のバランスを保つ『平衡感覚機能』に異常が起きると、振り返ったり、頭の向きを変えたりした時に、「急にめまいが起きてふら付く」、「目の前が暗くなってフラフラする」などが起きます。

更に、次のように、身体のバランスを保ちにくくなったり、体調が悪くなったりする事もあります。

① 急に立ちくらみがする

② 立っていると気持ちが悪くなって、酷くなると倒れそうになる

③ 気持ちが悪くなる

④ 少し動くと動悸・息切れがする

⑤ 朝の起床時に、立ち上がれない

⑥ 顔が蒼白くなる、食欲不振になる、お腹の調子が悪くなる、急に疲れを感じる

【 体調改善の重要性 】

~ 頭が重い、肩コリから ~

めまい・耳鳴りの多くが、ストレスや睡眠不足、過労、などが主な原因になっているので、「頭が重い」、「肩こり」、「眠れない」、「倦怠感」なども感じます。

しかし、めまいや耳鳴りが起きても、最初の頃は一時的で、自然に元に戻るので、多くの場合、気になっても何もせず、そのままにしてしまいがちです。

ところが、ストレスや疲労などが続いて、耳の内部の血流やリンパ液の流れが悪化しているので、めまいや耳鳴りを何度も繰り返す状態になったり、それによって、体調が更に悪化したりします。

~ めまいや耳鳴りを繰り返すと ~

このように、めまいや耳鳴りは、耳の奥に張りめぐらされた血流やリンパ液の流れが不安定化している状態なので、めまい・耳鳴りが気になったら、一時的な症状と思わずに、身体の緊張や疲労を取り除いて、心身をゆっくり休ませる事が大切です。

特に、「いつも、身体がダルイ」、「ボーッとする」、「眠れない」、「時々、クラクラする」などの不快な症状がある場合には、耳の奥のリンパ液の流れが不安定になって、めまいや耳鳴りが起き易くなります。

また、慢性的な首コリや肩コリによる『緊張型頭痛』や、脳内の血流の不安定が起き易い『片頭痛』の場合は、これらによって耳の奥の血流やリンパ液の流れが不安定になって、耳の奥に“むくみ(リンパ水腫)”が生じ、めまいや耳鳴りを繰り返す原因になるので、体調を改善して頭痛を予防する事が必要です。

~ メニエール病 ~

耳鼻科の医院では、疲労やストレスによる『メニエール病』と診断し、耳の奥に溜まった“むくみ(リンパ水腫)”をとる為に、耳の奥のリンパ液の循環を改善する薬の処方を行います。

更に、ストレス・睡眠不足・疲労などで自律神経が不安定化している事が考えられるので、発病の原因となるストレス、過労、睡眠不足などを避けて、十分に休養する事や、眠る時間を増やす事などの生活指導も行っています。

また、疲労やストレスなどで肩コリが慢性化していると、めまいや耳鳴りを繰り返す原因になるので、ストレッチの指導などで、首や肩の弾力性や柔軟性を回復させるようにしています。

【 当院の、ストレス性のめまい・耳鳴り治療 】

~ マッサージ治療にツボ治療を加え ~

当院では、ストレス、過労、睡眠不足などによる、めまいや耳鳴りに対して、マッサージ治療にツボ治療を加えて、首や肩の血液やリンパ液の流れの改善と、体調を整える事を行っています。

これは、ツボが、身体に不調が起きた時に、反応点として「痛み」や「硬さ」となって身体の異常を知らせ、そして、治療点として症状を改善する働きをするので、体調不調と強く関係する症状には、ツボ反応を利用する事で、症状の改善を早める事ができるからです。

しかも、筋肉のコワバリ箇所や血行の悪化箇所は、東洋医学のツボ(経穴)の位置とほぼ一致しているので、反応が現れている首や肩・後頭部のツボを利用する事によって、めまいや耳鳴りの改善効果が高められます。

~ 筋肉が凝り固まったシコリの解消 ~

特に、首や肩のコリが慢性化して、首や肩の筋肉内に、筋肉が凝り固まった“シコリ”ができている場合には、ツボ治療を行う事で、“シコリ”による血行の悪化や筋肉のコワバリが回復し易くなります。

ツボが、神経や血管が集まっている箇所なので、反応が現れたツボに適切な刺激を与えると、その刺激に順応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果があるからです。

これによって、首や肩の“シコリ”を解消させて、筋肉の柔軟性を回復させ、頭部への血流が改善すると、心身の疲労や緊張で滞っていた、耳の奥の血行やリンパ液の流れが回復するので、めまい・耳鳴りの症状改善が高められます。

~ デリケートな施術の必要性 ~

首の筋肉は薄く、そして、その内側を重要な神経や血管などが通っているので、症状と体調に合わせて、デリケートな施術が必要です。

当院は、昔から受け継がれてきた経験と技術を基に行っている東洋医療系のマッサージを基本にして行っているので、首まわりの施術も、患者にとって、無理無く、安心して、施術が受けられます。

しかも、東洋医療系のマッサージが、疲労や緊張などの慢性化による筋肉の痛みの改善を得意としているので、体調の改善効果も期待できます。

~ 東洋医療系のマッサージ治療 ~

めまいや耳鳴りの原因の多くは、ストレス、過労、睡眠不足などで、耳の奥のリンパ液の流れが滞り、耳の機能が障害された為です。

当院は、反応点(ツボ)を利用した東洋医療系のマッサージ治療で、首や肩の疲労箇所や緊張箇所を調べ、筋肉のコワバリ解消や、血液やリンパ液の流れの改善を行うと共に、体調の改善を行い、めまいや耳鳴りの改善を行っています。

マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や、不快感などの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)